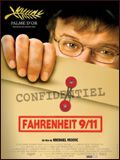

DOSSIERIl était une fois

IL ÉTAIT UNE FOIS… Fahrenheit 9/11, de Michael Moore

L’année 2024 restera doublement placée sous le signe de la politique américaine, d’abord en raison d’un duel présidentiel Trump/Harris en approche, d’ores et déjà susceptible de déterminer à nouveau la marche du monde, et d’autre part en raison du vingtième anniversaire d’une Palme d’or polémique qui aura tenté – sans y parvenir – d’influer sur le vote présidentiel de l’Oncle Sam à un moment jugé critique. Mais revoir ce film a surtout valeur de rappel sur d’importants points de réflexion à propos de la supposée force de frappe d’une œuvre d’art…

Lâchons la question qui tue : le cinéma a-t-il la capacité de changer le monde ? Lâchons la réponse qui tue : non. Se placer en opposition avec ce que tant de cinéastes délibérément optimistes (au hasard, Steven Spielberg et Claude Lelouch) ne cessent de clamer en interview pourrait sonner comme du cynisme, mais il n’en est rien. De la lucidité ? Non, même pas. Juste un aveu de lassitude de la part de l’auteur de ces lignes, désormais blasé à l’idée d’entendre tant de ses contemporains vanter ad nauseam la valeur du 7ème Art en tant que vecteur de « messages » (on a déjà des facteurs pour ça, comme disait Léo Ferré) et refuser de s’interroger sur l’impossibilité de plaquer des règles sur une forme artistique qui semble née pour y échapper. D’autant que le consensus, au-delà de relever le plus souvent de la vue de l’esprit, fait pâle figure au regard de la guerre des opinions qui ne cesse d’entourer la réception d’une œuvre de cinéma. On peut donc raisonnablement se demander si la fonction réelle d’un cinéaste est de « convaincre » du bien-fondé de son « point de vue » (aussi discutable que n’importe quel autre) avant de faire vivre des émotions et des sensations par le biais de son art – nul doute que cette interrogation mettra en pétard tous ceux qui ne sont jamais sortis de la cuisse à Godard. Et quand des données aussi sensibles que la politique et l’idéologie rentrent dans l’équation, c’est encore pire : qui diable espère-t-on convaincre ? Les convertis ou les « aveugles » ? Dans la mesure où le cinéma est l’art du mensonge (et non ce prétendu « enregistrement du réel » – on croise encore dans certains dîners de cons des intellos qui se plient à ce dogme vaseux), on pouvait difficilement prendre meilleure base analytique que le film-tract palmé de Michael Moore.

Le cinéaste derrière le provocateur-né

La personnalité de l’intéressé est si paradoxale en tant que telle qu’elle mérite qu’on s’y attarde dans un premier temps. Né en 1954 à Flint dans le Michigan, dans une famille issue de cette classe moyenne inférieure ayant prospéré tant bien que mal dans l’Amérique du plein-emploi, Michael Moore n’aura pas attendu de passer l’âge légal pour que l’indignation et la colère fassent partie de son ADN. Dès la primaire, il se fait remarquer pour son ton provocateur et son incompatibilité d’humeur avec la hiérarchie. Au lycée, il réussit carrément à pousser le proviseur à prendre la porte. À l’université, il ne lui faut que quelques mois pour lâcher les cours et s’en aller polir son impertinence dans une série de journaux locaux, dont il sera systématiquement renvoyé pour cause de comportement ingérable. Ses indemnités et son argent personnel vont alors lui servir à amorcer son virage vers le cinéma, ce qui donnera naissance en 1990 à "Roger et moi", violente charge contre les méfaits de l’ultralibéralisme dans laquelle il ne cesse de traquer Roger Smith, patron de General Motors, histoire de lui demander des comptes sur les délocalisations qui ont touché sa ville natale. En osant contester ce que les Américains avaient depuis longtemps appris à accepter sans broncher (à savoir les plans sociaux), Moore entérine sa position d’emmerdeur subversif, à mi-chemin entre Karl Zéro et Pierre Carles. Carton inattendu dans les salles obscures, périmètre d’attaque bien défini, provocateur vénère ayant trouvé sa voie – gare aux dégâts !

Depuis cette entrée en matière fracassante, Michael Moore n’a jamais cessé de peaufiner un style qui se reconnait aujourd’hui en trois plans et dont certains – dont le Morgan Spurlock de "Super Size Me" – se sont ouvertement inspirés. Surtout, au-delà d’un ego toujours plus en flagrant délit d’excroissance, le type a ses marottes auxquelles on s’habitue fissa. Son sujet : l’Amérique, la sienne, celle qu’il aime trop en tant que patriote attaché aux valeurs ricaines originelles pour ne pas avoir envie d’en stigmatiser les tares et les dérapages. Sa méthode : la posture du morpion polémique qui ne lâche rien, surtout pas sa proie dont il n’hésite pas à lui tirer les vers du nez, jusque dans sa propre maison s’il le faut. Son arme : l’humour provocateur, le commentaire acerbe, l’art du montage acéré, voire la référence cinéphile (il vénère Kubrick et Fellini). Sa stratégie : l’entrisme à fond les ballons, visant à distribuer ses missiles filmiques – en général de gros succès au box-office – par le biais de grandes firmes capitalistes (Warner, MGM, Miramax, United Artists…) qui incarnent justement tout ce qu’il conchie à longueur d’interviews. Ses alliés : tous ceux qui le suivent dans sa croisade, surtout quand il s’agit des médias. C’est là qu’un début de contresens fait son jour à propos du bonhomme.

Si le cinéma de Moore aura mis du temps à s’imposer en force chez nous ("The Big One" et sa fiction ratée "Canadian Bacon" n’ont pour ainsi dire pas franchement déplacé les foules), il aura fallu attendre l’année 2002 et le foudroyant succès de "Bowling for Columbine" pour sentir tout à coup la présence d’un « ami américain » sous la carapace du cinéaste en colère. Parce que l’humeur du moment était déjà fortement anti-Bush et que le sujet du film, fustigeant brillement la culture de la violence et la vente d’armes aux États-Unis, ne pouvaient que faire écho dans nos contrées, la France lui déroula le tapis rouge, du Festival de Cannes jusqu’aux César, épaulée par une presse enthousiaste et un public conquis. Or, si Moore avait alors valeur d’agitateur salutaire (en tout cas aux yeux de beaucoup de gens) dans une Amérique conservatrice et nourrie aux mass média déformateurs de faits, son image restait en revanche des plus consensuelles de notre côté de l’Atlantique. En cela, où résidait le « courage » de l’ériger en génie subversif quand son ambition était de parler avant tout aux masses par le biais d’une dialectique de distraction sur laquelle Hollywood a fait son beurre depuis toujours ? On comprend d’autant mieux l’opinion du bonhomme lorsqu’il prétendait réaliser des films pouvant être vus le vendredi soir en bouffant du pop-corn – ceux qui voyaient dans cette déclaration un déni de ce pourquoi ils l’avaient porté au pinacle étaient clairement dans l’erreur.

Dans le même ordre d’idée, saluer Moore pour son soi-disant journalisme d’investigation est un sacré contresens. Déjà, le bougre n’avance pas masqué quant à l’ambiguïté de ses partis pris, basant son point de vue subjectif sur des faits objectifs (c’est là ce qui le distingue de la propagande mensongère d’une chaîne comme Fox News), et élaborant ainsi un style à mi-chemin entre le billet d’humeur et l’essai pamphlétaire. Si l’enquête et la documentation ont une place dans son travail, c’est en amont du processus de création. Avant d’être polémiste, populiste ou propagandiste, il est un cinéaste. Et on entend par là un authentique homme d’images qui, par le biais de sa maîtrise du montage et de la rupture de ton, construit un point de vue de cinéma, forcément impartial et segmenté, basé sur des effets réfléchis et des crescendos émotionnels. De la mauvaise foi ? Non, du cinéma. D’aucuns pourraient dire que cela revient au même, et ils n’auraient pas tort. Dans la mesure où votre serviteur a toujours considéré le documentaire comme une « fiction déguisée » (ou, pour souscrire à la thèse de Jean Vigo, un point de vue documenté et empreint de la subjectivité de son auteur), tous les débats et controverses autour du contenu manipulateur de "Fahrenheit 9/11" ou du choix d’attribution de la Palme d’or à un « documentaire » (on va y revenir un peu plus bas) ont quelque chose de profondément stérile. Et parce qu’il incite son spectateur à exercer son esprit critique (que ce soit avec ou contre lui), ce film apparaît sinon comme le chef-d’œuvre de Moore, en tout cas comme le film-pivot de son parcours, susceptible d’éclairer ce qui a précédé et ce qui allait suivre.

La propagande en question

Michael Moore espérait-il vraiment que son film change la donne sur la présidentielle américaine de 2004 et permette ainsi à John Kerry de dégager enfin George W. Bush de la Maison-Blanche ? On peut difficilement faire plus mégalo que cette note d’intention. Rien ne pouvait changer le cours des choses, et surtout pas un film. D’aucuns auront beau prétendre que la simple existence de la guerre en Irak aura suffi à orienter le résultat de l’élection (encore et toujours le vieil adage yankee : on ne change pas de général en plein combat), mais de notre côté, on estimera plutôt que "Fahrenheit 9/11" n’était destiné qu’à conforter chaque camp sur ses positions. D’un côté, les pro-Kerry se contenteraient de saluer Moore en tant que lanceur d’alerte salvateur et percutant (après tout, ça peut aider pour la campagne électorale), et de l’autre, les pro-Bush se borneraient à hurler au tissu d’incohérences flagrantes et de raccourcis mensongers (quand bien même les fact-checkers leur donneraient tort). Vingt ans plus tard, doit-on donc estimer que ce film n’a servi à rien ? Doit-on même valider l’hypothèse de ceux qui, à la suite du verdict cannois de 2004, s’interrogeaient déjà sur l’utilité de revoir le film de Moore bien des années après sa sortie, ne voyant en lui qu’un tract télévisuel avec un objectif à court terme ? À vrai dire, c’est plus compliqué que ça. Si l’objectif avoué de "Fahrenheit 9/11" était d’inverser le cours d’une élection à un instant T, on peut estimer a posteriori que l’échec de sa démarche d’influence lui aura paradoxalement permis de conserver une certaine pertinence. Parce qu’à la revoyure, le film en dit autant sur la pérennité des partis pris de son créateur (aujourd’hui un peu disparu des radars) que sur la forte persistance des mythes américains.

Le cinéma américain n’a d’ailleurs pas attendu la sortie de "Roger et moi" pour amorcer le début d’une croisade artistique contre la déliquescence morale et politique de l’Oncle Sam. Il convient de rappeler que le cinéma américain a toujours été contestataire, ciblant le pouvoir et les institutions en statuant constamment sur les paradoxes de l’État au sens large. À ce titre, on pourrait remonter bien plus loin que "La Porte du Paradis" de Michael Cimino ou "Les Trois jours du Condor" de Sydney Pollack pour tenter d’en dénicher la potentielle origine – peut-être du côté de John Ford ou de D.W. Griffith ? Dans le cas de "Fahrenheit 9/11", le contexte de la sortie du film était déjà celui d’une sorte de revival du cinéma américain engagé (comprenez par là : politique et de gauche), dont l’élection controversée de Bush en 2000 aura peut-être été l’étincelle – laissons les historiens en juger. La suite fut au diapason, entre une poignée de films engagés produits par la clique Soderbergh/Clooney ("Syriana", "Good Night and Good Luck"), du manifeste anti-guerre ("Jarhead", "Redacted", "Dans la vallée d’Elah") et du film-dossier comme Hollywood sait si bien en faire ("Michael Clayton", "Lions et Agneaux"). Le film de Moore se coule à merveille dans cette tradition-là, avec peut-être une hargne plus prononcée et plus explicite dans sa stigmatisation du système bushiste en tant que déni de démocratie. Il peut même apparaître plus efficace encore de par son mélange de légèreté et de décalage qui amplifie la colère du propos au lieu de la tempérer. Encore de l’indignation forcée à faire naître chez le spectateur ? Oui, mais avec une nuance-clé : la distraction. Moore respecte bien les règles du western : tout duel se fait avec la même arme que celle de l’ennemi.

Si l’idée même de propagande est bien au rendez-vous, elle s’écarte néanmoins du terme dérangeant qu’on veut bien lui donner pour s’en tenir à sa définition première (en gros : propager ses idées). Et surtout, Moore évite en permanence le bourrage de crâne à la gloire des anti-Bush primaires. Du vol électoral de novembre 2000 jusqu’aux conséquences effroyables de la guerre en Irak, les quatre années de présidence du bouffeur de bretzels lui servent de base pour hurler sa rage contre le mensonge, donc contre la propagande dans ce qu’elle a de pire. Accuser Moore de mensonge est un peu fort de café dans la mesure où la scène la plus importante du film y répond bien mieux qu’il ne le ferait lui-même. Alors en pleine visite d’une classe d’école primaire le 11 septembre 2001, George W. Bush est discrètement informé des attentats en cours, et entame alors un flou dérangeant de plusieurs minutes qui devient vecteur de toutes les hypothèses possibles. Est-il effondré ? Est-il en train de penser à ce qu’il n’aurait pas dû faire ? Est-il en train de réfléchir à ce qu’il va bientôt faire ? Et est-ce qu’au fond, la réponse à sa politique ultrasécuritaire ne se trouverait pas dans ce livre pour enfants qu’il se contente alors de lire silencieusement avec la classe ? Nul doute que plaquer en off des « peut-être que… » sur les images d’un Bush désorienté peut avoir valeur d’insinuation mensongère, en l’état comparable aux sous-entendus du style « certains disent que… » dont la chaîne pro-républicaine Fox News ne cesse d’abuser à longueur de JT idéologiquement orientés. Or, cette scène n’est pas un fait qui clarifie quoi que ce soit mais un gouffre à part entière, un mystère magistral qui autorise toutes les lectures, subjectives par essence – il n’y a donc pas de « mensonge » en soi.

Un état de grâce à double-tranchant

Parce qu’il descend lui-même dans le film (c’est là son innovation) et que son utilisation de la voix off n’est pas éloignée de celle opérée par Martin Scorsese sur ses films mafieux (le commentaire ne vise pas à paraphraser l’image mais à y superposer un regard caustique et décapant), Moore fait presque figure d’accompagnateur dont on finit par se délecter de l’humour contagieux et incendiaire. Rien que le fait de le voir dénoncer le Patriot Act par un fait divers édifiant mettant en cause l’infiltration d’un groupe de pacifistes, mais aussi par un coup d’éclat archi-culotté qui le voit lire le Patriot Act au mégaphone face au Capitole (vu que les membres du Congrès ont voté la loi sans l’avoir lue !), a de quoi rendre verts de jalousie tous ceux qui s’en tiennent à un ton trop terne et didactique pour critiquer le système bushiste. Quant à la pirouette géniale qui précède le générique de fin, elle marque autant l’apogée de ce duel entre Moore et Bush (le premier gagne dans le film… même si le second gagnera en appel quelques mois plus tard dans la réalité) que la redoutable efficacité avec laquelle le cinéaste prend sa cible à son propre piège. Des moments d’anthologie de ce calibre, "Fahrenheit 9/11" en cumule non-stop, comme mû par l’urgence de son créateur d’en découdre. Alors, bien sûr, la dénonciation tend parfois à déraper sur l’obsession à dénicher le vrai. On salue la démarche de Moore visant à ne pas incorporer les images-choc de la guerre en Irak (celles qui héroïsent et spectacularisent à outrance un conflit injuste et inhumain), mais on fait en revanche la grimace lorsqu’il filme (bien trop) longuement, devant la Maison-Blanche, le chagrin de la mère patriote d’un soldat tué en Irak – ce sensationnalisme tire-larmes rejoint celui des médias qu’il critique.

Sur la supposée hypocrisie du jury cannois dirigé par Quentin Tarantino (lui-même proche de Harvey Weinstein, distributeur du film de Moore aux États-Unis via sa société Miramax), affirmant son choix d’attribution de la Palme d’or par des critères cinématographiques et non par un choix politique, il y aurait aussi pas mal à redire. Cela peut certes faire sourire dans la mesure où les ¾ du film sont des plans issus non pas de Moore lui-même mais des actualités télévisées que ce dernier coud les unes aux autres pour bâtir son propre montage. Cela paraît en revanche défendable dans la mesure où d’autres grands cinéastes – dont Chris Marker et Jean-Luc Godard – ont fait leur beurre sur ce genre de mash-up, privilégiant ainsi l’art du montage en tant que genre à part entière, quitte à ce que l’image devienne l’esclave consentante d’un propos. Ce genre de collage peut déranger si l’on ne prend pas le temps de lire entre les lignes et de déceler ce qui, au travers du montage, constitue un vrai geste de cinéma. L’audacieux générique de début, juxtaposant la coiffure et le maquillage de Bush et de sa clique avant leur intervention télévisée, chuchote déjà tout de leur mascarade à l’œuvre. La scène suivante, lâchant un digne écran noir sur l’attaque du 11 septembre 2001 (impressionnant travail sonore) avant une série de ralentis sur des feuilles qui s’envolent dans le brouillard des débris du World Trade Center (allusion explicite au livre "Fahrenheit 451" de Ray Bradbury, à qui Moore a ici « volé » le titre), est une démonstration absolue de la puissance du montage. La façon, à la fois visuelle et sonore, qu’a Moore d’enrichir sa bande-son de titres volontairement éclectiques (dont R.E.M. et Arvo Pärt) et d’invoquer sa propre cinéphilie sous forme d’échos hilarants (cela va des "Sept Mercenaires" à des extraits de la série "Dragnet") dit tout de sa volonté de parler au populaire et de viser l’universel.

Mais parler au peuple, on le sait désormais, n’est pas un gage de certitude pour infléchir la courbe du pire. Moore l’aura bien appris à ses dépens en voyant sa mécanique glorieuse s’enrayer à la suite de la réélection de Bush en novembre 2004. D’une part, ses tentatives d’expliquer un tel résultat n’auront convaincu personne en plus de révéler le caractère enflé de son ego – il suffit de revoir son pathétique "Slacker Uprising", inédit en France, pour en prendre le pouls. D’autre part, dès la sortie de son film "Sicko" en 2007, on assistera au revirement de bon nombre de ses laudateurs, ne serait-ce qu’au regard de sa façon de décrire un sujet (en l’occurrence le système de santé) dès lors qu’il s’aventurait hors des États-Unis. On pouvait en effet faire les gros yeux devant sa peinture de notre propre système de couverture sociale, qui aurait de quoi faire passer la France pour le paradis de l’assistanat, à ceci près qu’il aura fallu attendre la sortie de "Where to Invade Next" en 2015 pour entendre enfin sa défense : « Bien sûr que les autres pays ne sont pas parfaits, mais je préfère cueillir les fleurs plutôt que les mauvaises herbes ». Une phrase qui, à elle seule, suffit aisément à lui pardonner les fautes de goût et l’absence de subtilité dont il fait désormais preuve dans ses récentes réalisations. Et cela justifie même la matière même de sa mise en scène, usant d’un montage syncopé et d’une dramaturgie calculée non pas pour distordre le « réel » (terme abstrait s’il en est) mais pour plier ce dernier à un point de vue subjectif. Ne jamais oublier que « filmer le réel » n’aboutit qu’à un échantillon de ce même réel, et que prétendre en capturer l’entièreté via le cinéma est une stratégie perdue d’avance dès lors qu’un cadre de cinéma en (dé)limite la perspective. Tout est déformé. Tout est subjectif. Y compris cette analyse.

Depuis quelques années, quand bien même son anticipation de la victoire de Donald Trump en 2016 fut remarquée, c’est peu dire que Michael Moore s’est montré moins présent dans les médias, comme si l’on sentait désormais chez lui le désir de faire profil bas. Doit-on considérer que son âge d’or est désormais derrière lui depuis que Bush junior a quitté la fonction politique ? Quelle image faudra-t-il garder de lui ? À bien des égards, "Fahrenheit 9/11" donne rétroactivement une réponse : une sorte de trublion donquichottesque, séduisant à force de s’engager à combattre les moulins de son propre pays (ceux qui brassent toujours du vent) mais finalement contraint d’avouer son incapacité à convaincre des masses trop aléatoires et à contrer la cruelle marche du monde (celui dont on ne peut saisir ou définir la nature du vent). En tant que prototype vivant de l’incapacité du cinéma à changer le monde en dépit de tous les efforts mis en œuvre, son cinéma se pose là tout en ayant le mérite de faire loi. Reste à savoir si la prochaine présidentielle américaine sera porteuse de meilleurs horizons. Ou alors si, face au retour du pire, la figure rentre-dedans de Michael Moore serait susceptible de revenir elle aussi sur le devant de la scène, afin de s’imposer une nouvelle fois pour ce qu’elle a toujours été : un « mal nécessaire ».