DOSSIERHommage

HOMMAGE : Jean-Luc Godard en 3 périodes et 10 films

« Godard forever ! », pouvait-on souvent entendre à chaque sortie d’un nouveau film du cinéaste franco-suisse. Apprendre son décès en septembre dernier aura fait l’effet d’un électrochoc, à tel point qu’une question s’est vite posée : qui allait désormais pouvoir prendre sa relève ? Réponse : personne.

Que ce soit avant ou maintenant, il n’y a jamais eu personne capable de poursuivre le tracé révolutionnaire entamé par cet homme qui, à bien des égards, avait su prouver qu’un cinéaste pouvait dépasser, voire transcender, son rôle et sa fonction. Que l’on se souvienne de lui pour ses écrits en tant que critique dans les "Cahiers du cinéma" (à l’image d’Éric Rohmer, de François Truffaut, de Claude Chabrol et de Jacques Rivette), pour ses films à la portée si riche pour être englobée en une seule fois ou pour les nombreuses polémiques qui auront lézardé son parcours, on a moins affaire à un auteur complet qu’à un mythe absolu de notre art préféré, un visage et un style qui ont moins cherché à asseoir les fondations du 7ème Art qu’à les contester et les redéfinir en boucle, quitte à contester soi-même un parti pris déjà imposé en amont. Godard, c’était ça : une création par la destruction (« Je défais les films plus que je les fais », avait-il dit à Marguerite Duras lors d’un débat télévisé en 1985), un art qui théorisait sur lui-même, une matière filmique en perpétuelle ébullition, un génie qui se mettait en retrait de son œuvre en considérant chacun de ses films comme une lettre adressée au public (celui-ci n’avait juste qu’à la recevoir et la lire). Et à l’heure où cet expérimentateur hors pair, reclus en ermite depuis des décennies dans sa maison de Rolle sur les bords du Lac Léman, vient de tirer sa révérence et de laisser des millions de cinéphiles dans la détresse, comment pourrait-on écrire quelque chose de suffisamment dense sur ce qu’il fut, sur ce qu’il représente et sur l’héritage impossible qu’il laissera ? Là encore, c’est impossible – la tâche est trop colossale. Pour l’auteur de ces lignes, la synthèse et la modestie s’imposent donc pour rendre hommage à celui qui laisse désormais un trou béant – et sans doute à jamais vide – dans l’Histoire du 7ème Art.

Comment résumer la carrière de Godard en quelques lignes ? Histoire d’avoir l’air un tant soit peu malicieux, osons dire que l’exercice ressemble à une opération mathématique. De la même manière que le bonhomme a souvent résumé la stratégie du montage au fameux « 1+1=3 » (un raccord entre deux images crée forcément une troisième image qualifiée de « mentale »), son parcours de cinéaste aura frisé l’équation parfaite : l’addition de deux phases très distinctes aura abouti à une troisième phase, à la fois synthèse novatrice et fuite en avant inédite. On peut ainsi aisément diviser sa filmographie en trois parties. D’abord la période dite de la Nouvelle Vague, dont le mythique "À bout de souffle" constitue aussi bien le premier jalon que le mètre étalon. Bien que Claude Chabrol ait été le premier de la bande des "Cahiers" à initier ce mouvement révolutionnaire avec "Le Beau Serge" un an plus tôt, Godard aura su, en un film, casser toutes les règles établies du cinéma, bousculer la logique traditionnelle du montage, tordre façon bigoudi les conventions narratives et plastiques, oser faire ce qui semblait interdit ou impensable dans le seul et unique but de considérer que le 7ème Art ne repose sur aucune règle. D’autant qu’avec ce premier essai foudroyant, Godard osait même rendre la mise en scène plus visible et explicite que jamais, rompant de fait avec cette idée reçue – mais pourtant vantée par mille tartuffes de l’intelligentsia critique – que la mise en scène n’a de valeur qu’à l’état invisible. Chez Godard, l’artifice se voit, s’exhibe, se met en cause, se remet en perspective. La suite de sa filmo n'en démordra pas : de "Bande à part" à "Week-end" en passant par "Une femme mariée", "Alphaville", "Pierrot le fou" et "Le Mépris", l’homme n’aura de cesse que de casser les règles, de contrer les idées reçues au lieu de les polir, d’oser chatouiller les thèmes tabous au risque de frôler l’interdiction (il sera souvent question chez lui de délinquance, de prostitution, de la guerre d’Algérie ou encore de contestation politisée). Jusqu’à ce qu’un événement majeur des années 60 ne vienne l’emmener sur une toute autre voie…

© Athos Films

Mai 68 sera le signe d’une bascule décisive chez Godard, le cinéaste faisant alors le choix de se radicaliser politiquement et de rompre avec le système du cinéma dont il fut jusqu’ici le nouveau moteur. C’est la seconde phase de sa carrière, axée sur la propagande politique (surtout d’inspiration maoïste depuis le tournage de "La Chinoise") et souvent désignée sous le terme de « groupe Dziga Vertov » (du nom de ce collectif cinématographique que Godard fonda avec le réalisateur Jean-Pierre Gorin en 1968). Dès lors, au cours de cette période dont Michel Hazanavicius en aura retracé une partie avec humour taquin et distanciation cinéphile dans son film "Le Redoutable" (sorti en 2017), Godard devient marginal, de moins en moins diffusé, de plus en plus égaré et contradictoire dans sa propre masturbation théorico-politique (ses propos contre Israël auront contribué à écorner quelque peu son image) mais surtout désireux de troquer sa notoriété contre l’anonymat, quitte à se délester de l’image de super-auteur qui lui colle tant à la peau. Jusqu’en 1973 s’enchaîneront ainsi de nombreuses œuvres formellement marquées mais ouvertement politisées qui feront tout se télescoper : l’affaire Langlois, la lutte palestinienne, les mouvements d’extrême-gauche, l’engagement contre la guerre du Vietnam, le Printemps de Prague et même le génie créatif des Rolling Stones ! Le tout sous l’œil tour à tour patient et fasciné de deux muses indissociables de son œuvre : d’abord l’étudiante Anne Wiazemsky qui fut l’inoubliable héroïne de "La Chinoise", ensuite l’écrivaine Anne-Marie Miéville qui l’accompagnera dans son travail expérimental jusqu’à sa mort.

Son retour au circuit classique du cinéma se fera en 1980 avec la sortie de "Sauve qui peut (la vie)", dont il n’hésitera pas à dire qu’il s’agit de son « second premier film ». Le semi-succès du film inaugure la troisième période de la carrière de Godard, somme idéale des deux précédentes : un cinéma de plus en plus expérimental, où se cherche à travers la cassure des règles et des schémas bétonnés du 7ème Art la possibilité d’un nouveau langage, télescopant d’un film à l’autre les époques, l’Histoire, le verbe, l’image, le temps et la mémoire dans une grande matière kaléidoscopique, proche du collage et du mashup. Amplifiée dès l’année 1988 avec la diffusion de ses fameuses "Histoire(s) du cinéma" (qui constituent presque un manifeste de tout ce qui le motive et le travaille), la démarche godardienne se développe, s’auto-questionne à mesure qu’elle s’auto-réécrit, jusqu’à ce chant du cygne absolument parfait qu’est "Adieu au langage" (Prix du jury à Cannes en 2014), opus dans lequel l’artiste laissait son utopie d’un langage « autre » en héritage à son audience et aux générations. Celui-là même dont on sait désormais que nul ne pourra le reprendre et le retravailler, infime poussière qu’il restera face à celui qui aura su embras(s)er et théoriser avec brio les mutations les plus marquantes de son art et de son époque. C’est donc un fait que l’on prendra désormais pour incontestable : même mort, JLG restera immortel.

Godard en dix films :

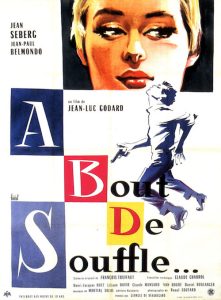

À BOUT DE SOUFFLE (1960)

© SNC (Société nouvelle de cinématographie)

Le premier long métrage (après quelques courts dès 1955) fut le plus rapide, prompt à pulvériser un système qui bloquait aux jeunes générations l’envie de tourner quand ils le veulent, comme ils veulent, sans passer par les circuits traditionnels et en rupture avec toutes les règles établies du cinéma. En entrant de plein fouet dans cet art dont il sera le savant fou et le frondeur suprême, Godard fout donc un bordel pas possible et laisse son audience bouche bée avec un film tourné sans scénario prédéfini, qui avance à corps perdu, par instinct, sans réfléchir. La provocation juvénile de Jean-Paul Belmondo (qui, dès la troisième minute, commet l’outrage génial d’apostropher le spectateur face caméra !), la beauté androgyne de Jean Seberg (impossible de l’oublier en train de vendre le "New York Herald Tribune" sur les Champs-Élysées), les caméos furtifs de Godard et Melville, le noir et blanc infra-sensible de Raoul Coutard, le jazz sophistiqué de Martial Solal, les jump-cuts constants, le détournement des codes du polar et de la romance, le dénouement fatal et culte, etc. Tout le film est désormais gravé dans l’inconscient collectif, isolé comme pièce matricielle de tant de cinéastes qui en auront décliné les scènes et le goût des ruptures narratives. François Truffaut le disait bien : « Jean-Luc Godard n’est pas le seul à filmer comme il respire, mais il respire mieux que personne ». Voilà qui résume très bien "À bout de souffle".

LE MÉPRIS (1963)

En apparence, une simple adaptation du livre éponyme d’Alberto Moravia, commandée à Godard par les producteurs Carlo Ponti et Sam Levine (qui étaient surtout intéressés à l’idée de voir le cul de Brigitte Bardot plein écran !). En définitive, un monument du 7ème Art qui se veut à la fois mise en abyme d’un tournage de film, évolution d’un couple vers l’abîme et relecture mythologique de la tragédie grecque dans un décor de rêve (la très célèbre villa Malaparte à Capri en Italie). En jouant des exigences de ses producteurs vicelards par de multiples techniques (les filtres colorés, l’augmentation du niveau de la musique sur les dialogues les plus crus, etc.), Godard persiste et signe dans son désir de casser les règles et les attentes, allant même jusqu’à traiter la fibre du roman à l’emporte-pièce pour bâtir des cadres et des scénographies à multiple sens (ce plan sur la fenêtre qui cadre Bardot dans un carré ne préfigure-t-il l’impact dévastateur de la télévision sur le cinéma ?). "Le Mépris" est autant une porte ouverte sur le mystère féminin que sur un monde qui tend à s’éteindre, à foncer trop vite pour ne pas se manger l’obstacle. Mais tout y est inoubliable, de la sensualité affolante de Brigitte Bardot (« Et mes fesses ? Tu les aimes, mes fesses ? ») jusqu’à l’envoûtante musique composée par Georges Delerue (que Martin Scorsese reprendra à son compte pour certaines scènes de "Casino"). En amorce du film, pendant un générique d’ouverture lu en voix off (que n’aurait pas renié Sacha Guitry, lui aussi coutumier de ce genre d’effet), Godard osait placer une citation apocryphe d’André Bazin devenue célèbre depuis : « Le cinéma substitue à notre regard un monde qui s’accorde à nos désirs ». Tant d’années ont passé depuis la sortie du "Mépris", mais on n’a jamais trouvé meilleure façon de définir notre art préféré.

PIERROT LE FOU (1965)

© SNC (Société nouvelle de cinématographie)

Peut-être plus que "Bande à part" un an plus tôt (un film dont Quentin Tarantino fut si admiratif qu’il titra ainsi le nom de sa boîte de production), "Pierrot le fou" renouvelle le « film de bande » par truchement décalé avec le schéma du road-movie – un genre dont il s’impose comme l’un des précurseurs. Toute la science godardienne s’impose magistralement dans ce film, très certainement le plus abouti et le plus représentatif de son auteur : le goût des cartons-aphorismes et des citations littéraires (de Rimbaud à Céline), le choix des couleurs primaires et explosives dans un Scope à tomber par terre, la fuite en avant de personnages qui ne respectent rien sinon l’amour qui les unit, le télescopage insensé des genres et des tonalités (trafic d’armes, romance solaire, complots politiques, violence pop…), l’anarchie morale et intellectuelle d’un cinéaste qui casse tout, les acteurs qui jouent leur partition comme si leur vie en dépendait (Jean-Paul Belmondo et Anna Karina n'ont jamais autant irradié sur un écran), la tête humaine qui passe de peinturlurée à dynamitée, etc. Cette virée criminelle et surréaliste se vit à deux cent à l’heure, sans notice explicative ni règle de sécurité, grisée par la vitesse et l’inattendu qui surgissent d’une cassure de montage à l’autre. C’est du Picasso sur grand écran, du cubisme filmique, de la dynamite sur pellicule. Du Godard ? Mieux : du « God-art ».

MASCULIN FÉMININ (1966)

Tourné très rapidement dans la foulée du succès – et de la polémique – de "Pierrot le fou", ce petit film inspiré de deux nouvelles de Maupassant ("La Femme de Paul" et "Le Signe") se veut une sorte d’enquête sociologique sur la jeunesse des années 60. Préfigurant à bien des égards les événements de Mai 68 et offrant les prémices de l’engagement politique de Godard, "Masculin Féminin" reprend l’idée du triangle amoureux pour capturer les changements des mœurs, le tout sur fond de l’élection présidentielle française de 1965. Sans concession dans ce qu’il filme et ce qu’il traite (le sexe, la vie de couple, la contraception, la prostitution, la guerre, le racisme, le suicide, l’engagement politique, la société de consommation…), le cinéaste brasse si large et si brûlant qu’il s’attire les foudres de la censure – de quoi rendre tout de même parfaitement grotesque son interdiction aux moins de 18 ans. Comportementaliste qui s’ignore, Godard se fait surtout moraliste qui s’abhorre, et ce grâce à son utilisation ouvertement abusive des cartons (ici insérés entre les scènes à la manière du cinéma muet). Et côté casting, entre Marlène Jobert et Jean-Pierre Léaud, on retient surtout la présence de Chantal Goya, alors actrice improvisée en parallèle d’une carrière naissante de chanteuse de niaiseries pour bambins en couches-culottes. De ce film malicieux et mémorable qui n’a pas pris une ride, on retient surtout un aphorisme très gonflé : dans « masculin » il y a « masque » et « cul », et dans « féminin » il n’y a rien. Déduisez-en ce que vous voulez.

LA CHINOISE (1967)

Nul doute que Godard fut marqué à vie par la réception plus que contrastée, pour ne pas dire carrément agitée, de ce film-boussole. Ce qui ne devait être qu’une simple enquête documentaire sur la politisation maoïste de la jeunesse (les fameux « mao-spontex ») se transforma, sous l’œil complice d’une Anne Wiazemsky utilisée autant comme cobaye que comme espionne, en la peinture d’un nid de contradictions à haute teneur satirique. Était-ce voulu ou accidentel ? C’est toute la question. Ce qui est certain, c’est que les mouvements maoïstes de l’époque ne furent pas tendres avec Godard, l’accusant de les tourner en ridicule quand il souhaitait a priori en célébrer l’aura et le combat. Il suffit cependant de prêter attention à un carton du film : "La Chinoise" serait « un film en train de se faire ». Et ce qu’il filme, c’est au contraire une réalité qui ne cesse de se défaire sous l’effet de la radicalisation. D’où le fait qu’on y voit des personnages qui s’efforcent de « refaire le monde » sans faire preuve d’une grande pertinence, qui vantent haut et fort une utopie sans forcément faire en sorte que la mise en pratique soit en accord avec la théorie, qui incarnent à leur corps défendant cette théorie de Mao selon laquelle la révolution n’a rien d’un dîner de gala. Œuvre fondamentale sur l’aveuglement de l’engagement politique, huis clos théorico-déglingué, réservoir de visions cartoonesques (rien que le fait de voir Jean-Pierre Léaud lire le "Petit Livre rouge" de Mao avec des lunettes relookées au drapeau chinois est un régal !) et de charabias édifiants de bêtise (on reste bouche bée d’entendre le plaidoyer de l’héroïne en faveur de la suppression des examens à l’université !), "La Chinoise" se veut autant la critique d’une époque (celle d’un système qui s’écoute parler et penser au lieu d’agir avec lucidité) que l’autocritique déguisée de son propre auteur. Parce qu’il met brillamment en exergue le brouillard idéologique et politisé qui ne cessera de caractériser Godard à partir de là (combien de fois n’a-t-il pas retourné sa veste sur tout et n’importe quoi ?), il reste une pièce fondamentale de sa filmo. Et l’un de ses chefs-d’œuvre.

WEEK-END (1967)

© Athos Films

Vous pensez que le cinéma de Jean-Luc Godard est trop « intellectuel », trop « sérieux » ? C’est juste que vous ne connaissez pas encore son film « mal élevé », hallucinant doigt d’honneur filmique qu’il adresse autant à son propre cinéma qu’à cette société bourgeoise qu’il porte en horreur. Méchant, grossier, caricatural, proche de l’esprit "Hara-Kiri" « bête et méchant », irrespectueux de tout… On peut facilement réduire "Week-end" à ces quelques adjectifs, tout sauf péjoratifs. Bel et bien conscient d’être assimilé à un produit de consommation courante et d’être désormais mis en rayon dans ce grand « supermarché de la culture », Godard s’épanouissait alors dans la marge, la vraie, la totale. Celle qui dit « fuck » à tout. Film d’horreur sociale qui switche sans crier gare de l’apothéose gore à la tragi-comédie satirique, shaker satirico-gore qui secoue son spectateur dans tous les sens, vision radicale d’un gaullisme en pleine déconfiture, road-movie sur fond d’embouteillages monstrueux et d’accidents sanglants (attention, plan-séquence d’anthologie dont nous avions déjà parlé dans un autre article !), allégorie d’une société malade dont le consumérisme s’aliène dans son devenir cannibale, implosion punk du quatrième mur… On continue ? Tout déviant qu’il soit sur le récit comme sur le propos, "Week-end" reste du Godard à 100%, du terrorisme sur pellicule, presque le chant du cygne d’un révolutionnaire anticonformiste qui aura donné le « la » d’un style avant de s’orienter vers une autre démarche – bien plus politisée et revendicatrice. Que le film ne cesse d’avancer de la fin du monde vers un carton « FIN DU CINEMA » est d’ailleurs un signe qui ne trompe pas. En effet, lors du dernier jour de tournage, Godard ira d’ailleurs jusqu’à convoquer ses trois plus fidèles collaborateurs (le chef opérateur Raoul Coutard, la scripte Suzanne Schiffman et la monteuse Agnès Guillemot) pour leur dire d’aller chercher du travail auprès d’autres cinéastes, conscient que le cinéma tel qu’il le pratiquait venait de mourir. Hara-kiri, rideau, fin. Une page venait de se tourner.

PRÉNOM CARMEN (1983)

Parmi tous les films qui auront cimenté en profondeur le retour de Jean-Luc Godard vers le cinéma classique, on a envie de retenir celui-là en particulier, Lion d’or à Venise en 1983. Assez proche du "Mépris" dans le sens où il transpose un mythe universel (celui de Carmen) dans une mise en abyme du 7ème Art, il met surtout en lumière la stratégie récurrente de Godard à vouloir percer ce qu’il y a derrière le mythe (et avant le nom, il y a donc le prénom). En greffant des fragments de ce mythe sur la réalité, l’universel revient en force et casse la lecture psychologique des scènes. Ces images récurrentes de la mer, ce surgissement fréquent de la musique de Beethoven, ce jeu sur le double sens de certaines expressions plus ou moins triviales (vous comprenez quoi dans « tirez-vous » ou dans « attirez-moi » ?), cet effet de dissociation entre l’image et le son… On sent alors naître la fibre expérimentale de Godard, qui n’aura de cesse que de faire imploser le sens suggéré par les règles pour faire naître un langage dont le sens se veut libéré de toute règle. Dans un rôle initialement prévu pour Isabelle Adjani, l’ensorcelante Maruschka Detmers faisait ici une entrée fracassante dans le cinéma français.

JE VOUS SALUE, SARAJEVO (1993)

Un court-métrage de deux minutes ?!? Oui, car si les longs-métrages de Godard ont su marquer les esprits, les nombreux courts-métrages dont il fut l’auteur ont eu tout aussi voix au chapitre pour bousculer les consciences et impressionner leur audience. Celui-ci est incontestablement le plus mémorable, et pour cause : il est conçu autour d’une unique photographie de Ron Haviv prise à Bijeljina le 31 mars 1992, sur laquelle un paramilitaire serbe donne un coup de pied à des civils bosniaques musulmans probablement exécutés. Tourné en pleine guerre de Yougoslavie et narré en off par Godard avec des citations diverses (on démarre par Bernanos, on finit par Aragon), ce court film est l’occasion pour le cinéaste de mettre cartes sur table à propos de sa perception et de sa conception de l’art. Ses mots sont suffisamment parlants pour qu’on se contente de les répéter : « Il y a la règle, et il y a l’exception. Il y a la culture, qui est de la règle. Il y a l’exception, qui est de l’art. Tous disent la règle : cigarette, ordinateur, t-shirt, télévision, tourisme guerre. Personne ne dit l’exception. Cela ne se dit pas, celle-là s’écrit : Flaubert, Dostoïevski ; cela se compose : Gershwin, Mozart ; cela se peint : Cézanne, Vermeer ; cela s’enregistre : Antonioni, Vigo… ou alors cela se vit et c’est alors l’art de vivre : Sbrenica, Mostar, Sarajevo. Il est de la règle de vouloir la mort de l’exception. Il sera donc de la règle de l’Europe de la culture d’organiser la mort de l’art de vivre qui fleurit encore à nos pieds ». Tout est alors souligné sur l’art, sur sa position face aux produits de consommation, sur son lien avec la culture, sur la menace des cultures opprimées, sur la dichotomie contenu/contenant, le tout accompagné par le magnifique "Silouans Song" d’Arvo Pärt. C’est d’une beauté à faire chialer, d’une force évocatrice à clouer au fauteuil, d’une puissance filmique si magistrale qu’elle mérite amplement deux minutes de votre temps (le film est visible sur YouTube). Faites-nous confiance, vous le méritez.

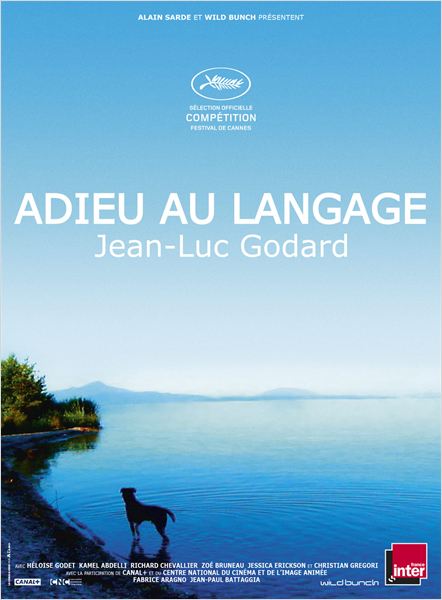

ADIEU AU LANGAGE (2014)

« Godard forever ! », pouvait-on entendre dans l’assemblée le soir de la cérémonie de clôture du festival de Cannes en 2014, au moment même où "Adieu au langage" remportait un Prix du jury ex æquo avec "Mommy" de Xavier Dolan. Un cri du cœur pour une lettre d’adieu déguisée en ovni kaléidoscopique. Ce film, le plus marquant et le plus inouï de sa dernière période, coche toutes les cases du chant du cygne, signant le passage d’un monde à l’autre sous une forme à la fois barrée et irradiante. Certes, ce gigantesque mashup d’un savant fou en fin de carrière, tantôt déréglé tantôt harmonieux, tend à tout combiner et à tout absorber à la manière d’une provocation surréaliste, histoire de mieux prendre le pouls d’un monde devenu un puits à images contradictoires. Mais sous le vernis de l’expérimentation folle (image en liquéfaction, 3D en fusion, floutage coloré à la manière d’une peinture de Monet) et d’un amas de techniques inédites de montage dues à un laborantin hors pair (mention spéciale à cette division dingue de l’image en deux parties calées sur chacun de nos nerfs optiques – c’est à vous de faire le montage de la scène en clignant des yeux !), il règne ici la prégnance mélancolique d’une fin qui se rapproche (celle du cinéma ?) et d’une naissance qui s’annonce (celle d’un autre langage ?). On quitte ainsi "Adieu au langage" avec un écran noir où les aboiements d’un chien (triste ou souffrant ?) se mixent à des cris de bébé. Un monde se meurt, un autre vient de naître. C’est le parfait raccourci du film : la nature et la métaphore, réciproquement annulées parce que confondues au travers du kaléidoscope sensitif, ont accouché d’un nouveau-né, que l’on a observé et cherché à apprivoiser pendant un peu plus d’une heure. Ce nouveau-né, c’était le film lui-même. Un adieu au langage, peut-être, mais au profit d’un langage « autre », laissé en héritage à son audience et aux générations. Godard forever, donc ? Oui.

LE LIVRE D'IMAGE (2018)

La Palme d’or spéciale reçue par Jean-Luc Godard en 2018 devait au départ couronner autant "Le Livre d'image" que l’ensemble de son œuvre. Elle fut a posteriori une consécration, saluant ce qui restera à tout jamais comme l’ultime film d’un maître du 7ème Art. Sans scénario ni logique autre qu’un livre d’images (d’Image ?) qui se feuillette, ce film-collage doublé d’un film-monde ne se décrypte pas avec les yeux mais intuitivement, de façon parcellaire, via un amas de signes qui devient le nouveau langage et un montage fracturé qui traduit un geste manuel. En authentique geek de 88 ans, Godard n’a plus la capacité de se concentrer sur le monde, ce dernier étant désormais saturé d’images et de sens divers par la folie irréversible d’Internet et des réseaux sociaux. Il n’est plus un auteur qui regarde, mais un mixeur qui (se) réfléchit sur le tourbillon visuel et sonore qui l’entoure et menace de l’aspirer. Le film lui-même se veut menaçant parce que sa forme interroge son propre fond, parce que son imperfection n’en rate jamais une pour accroître notre stress. À la manière des trains qu’il fait parfois se succéder à l’écran (symbole évident d’une direction qui se cherche), "Le Livre d’image" déraille, bégaie, graillonne, déboîte, ressasse, s’égare aussi, agace parfois, mais fascine toujours. Et même en ayant souvent envie de le refermer, on ne peut retenir notre désir de continuer à en tourner les pages. Sans doute parce qu’on sait qu’on y reviendra à un moment donné, histoire d’y piocher de nouvelles idées ou d’y repenser lorsqu’un événement médiatique s’en fera soudain l’écho. Qu’on le juge accompli ou cadavérique n’a aucune valeur, seul compte ce qu’il met en perspective. Image et parole : deux mains qui se rejoignent, la première (em)porte la seconde. Le langage ne peut plus vibrer puisqu’il nous a dit adieu. L’image, elle, reste debout, souveraine, éternelle. Et elle tient sa parole. Le vers d’Aragon qui finissait "Je vous salue, Sarajevo" pourrait tout à fait faire convenir à cet ultime film : « Quand il faudra fermer le livre, ce sera sans regretter rien : j’ai vu tant de gens si mal vivre, et tant de gens mourir si bien ». Ainsi se referme le livre de Godard, comme un souffle, comme une nouvelle vague sur le rivage. Je vous salue, Jean-Luc.