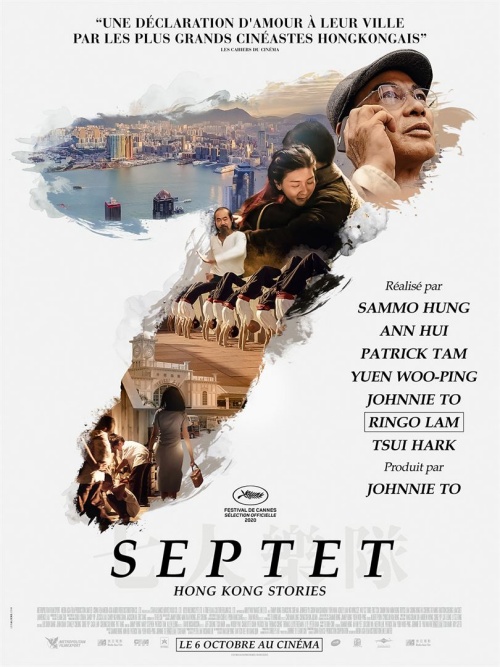

SEPTET : THE STORY OF HONG KONG

Sept sur sept

Parcourant l’Histoire de Hong Kong sur pas moins de sept décennies, sept cinéastes emblématiques de l’industrie cinématographique locale unissent leurs efforts pour raconter, chacun à leur manière, une période spécifique de l’ex-colonie britannique…

La réunion était trop belle pour ne pas être un événement majeur. Et ce projet de longue date, porté par un Johnnie To que l’on sait amateur de ce genre d’hommage à l’industrie locale (il fut autrefois celui qui remporta le pari de produire cent films à l’occasion du centenaire du cinéma chinois !), a surtout pour lui de ne pas cocher les cases de la petite réunion de copains cinéastes, regroupés sous une étiquette thématique à deux balles dans le seul but d’accoucher d’une opération commerciale très lucrative. Ce défaut, qui n’est autre que le lieu commun de ce genre épineux qu’est le film à sketchs, fond ici comme neige au soleil par la simple force de son sujet : Hong Kong lui-même. Carrefour cosmopolite dont le cinéma fut toujours lié à son Histoire, territoire urbain rétrocédé à la Chine en 1997 après une gestion de 155 ans en tant que colonie britannique, la mégalopole méritait amplement une œuvre cinématographique qui couvrirait sa destinée tumultueuse, qui en traduirait les diverses composantes, qui userait de la diversité de son cinéma pour en refléter toute la richesse.

Ainsi fut lancé le projet "Septet", réunion de plusieurs cinéastes emblématiques de la fameuse « Nouvelle Vague hongkongaise » qui couvriraient, chacun à leur manière, pas moins de sept décennies de l’Histoire locale. Réduit de huit à sept suite au renoncement de John Woo (quel dommage…), le nombre de cinéastes reliés au projet pouvait malgré tout faire craindre un risque d’éparpillement propre à tout film à sketches, d’autant que leurs profils diffèrent autant que leurs styles respectifs. Or, à l’écran, c’est tout le contraire qui se produit. Par la grâce de trois impératifs communs (tourner en pellicule, partir d’un souvenir d’enfance, intégrer sa propre perception de la ville) et d’une narration linéaire qui suit d’un trait la chronologie des événements, le film impose illico une cohérence et une fluidité peu communes dans ce genre d’anthologie. Et surtout, sa réussite magistrale tient à la qualité exceptionnelle de chacun de ses sketchs : en plus d’une mise à égalité totalement inattendue sur le plan qualitatif, chacun accomplit l’exploit de faire écho aux autres par un jeu de correspondances plus retors que prévu – et c’est particulièrement vrai pour le dernier de la liste.

C’est au « grand frère » Sammo Hung que revient ici l’honneur d’ouvrir le bal au travers de sa propre période d’apprentissage. Car celui dont on connaît aujourd’hui la posture massive et les multiples casquettes (acteur, cascadeur, réalisateur, chorégraphe des combats…) commença sa carrière à dix ans dans le théâtre hongkongais, en compagnie de quelques élèves de son âge comme Corey Yuen ou Jackie Chan (avec qui il fondera les « Sept Petits Prodiges »), avant de rejoindre le monde du 7ème Art. Très belle entrée en matière, à la fois martiale et spirituelle, qui installe d’entrée la réunion du corps et de l’esprit comme composante existentielle, et qui place l’entraide et l’amitié en tant que valeurs absolues – on y décèle un point de vue partagé par tous les réalisateurs de cette anthologie. La trop discrète Ann Hui prend ensuite le relais avec un petit bijou de délicatesse qui se centre sur un directeur d’école, une douce institutrice et une galerie d’enfants plus ou moins turbulents. Visiblement très inspirée par "Les Quatre Cents Coups" de François Truffaut, la réalisatrice renoue surtout avec sa sensibilité pour les questions sociales et économiques en pointant du doigt aussi bien les conditions du système scolaire hongkongais que la réduction croissante du fossé entre les générations, comme en témoigne une touchante réunion du vieux professeur et de ses anciens élèves devenus adultes. Douceur du filmage, subtilité du regard, beauté de la mise en scène, évanescence de la symbolique botanique : on est totalement conquis. Et ce n’est encore rien à côté du troisième segment…

Si l’on doit noter une préférence pour l’un des sept segments, c’est clairement celui de Patrick Tam qui emportera notre palme. Une surprise d’autant plus forte qu’il s’agit peut-être du moins connu des cinéastes de cette anthologie et que sa courte filmographie n’est pas toujours la plus citée chez nous, quand bien même le célèbre "The Sword" (tourné en 1980) et son travail de monteur sur les premiers films de Wong Kar-wai ont beaucoup fait pour sa réputation. Et contre toute attente, c’est avec une ligne narrative extrêmement mince – la dernière nuit d’un jeune couple avant la séparation – que Tam signe le zénith émotionnel de "Septet". Sans se placer ouvertement dans la lignée d’Eric Rohmer, il réussit pourtant à en égaler l’approche du concept même de « mélancolie » (de la tristesse pour ce qui disparaît et de la curiosité pour ce qui apparaît), à magnifier le lien profond qui relie ses deux personnages (ici joués par deux jeunes acteurs d’une parfaite sobriété), à mettre sur un piédestal la fragilité et la persistance du « premier amour », et à faire naître une mélancolie déchirante via la fusion du travelling et de la musique classique. Tout ceci au profit d’une pure allégorie romantique, lecture déguisée d’une rétrocession d’ores et déjà prophétisée – on est alors à la fin des années 80. On lâche de copieuses larmes à la fin de ce court segment, dont on aurait aimé qu’il ne prenne jamais fin.

Yuen Woo-ping poursuit les festivités en se plaçant en 1997 (pile poil l’année de la rétrocession !) pour un segment extrêmement drôle et jubilatoire à plus d’un titre. Soit les retrouvailles entre un retraité et sa petite-fille débarquée des États-Unis, qui vient lui rendre visite à Hong Kong. La fascination de l’un pour la figure nationale de Wong Fei-hung (élevée au rang d’icône filmique par Jet Li et Tsui Hark dans "Il était une fois en Chine") et un savant clash entre les cultures orientales et occidentales (ici entretenu par une amusante préférence culinaire qu’on vous laisse découvrir !) font tout le sel de cette courte comédie, capable d’évoquer la transformation culturelle de Hong Kong sous un angle à la fois délirant et nostalgique. Ce qui est aussi un peu la façon de procéder de Johnnie To, nouvel homme fort de l’industrie locale qui apporte sa pierre à l’édifice en collant aux basques d’un trio de pieds nickelés à l’affût des variations boursières. Zébré de petits cartons numériques qui intègrent l’imagerie informatique à un récit somme toute très terre-à-terre, le brillant réalisateur de "PTU" et "The Mission" capte l’air du temps d’une mégalopole surtout connue pour sa modernité et son implacable brouhaha urbain. Du tout bon, là encore très drôle, découpé avec une précision rare et situé – comme souvent chez To – dans un décor de restaurant.

Les deux derniers invités du projet, à qui reviennent l’honneur de faire état de la transformation de Hong Kong et de préfigurer son avenir, sont tout naturellement Ringo Lam et Tsui Hark. Pour le premier, dont la disparition trop récente reste difficile à cicatriser, il s’agit de prendre acte d’une ville qui a changé ses règles et sa configuration, qui a laissé la frénésie de la jeunesse prendre le dessus sur les valeurs des anciens, et qui se retrouve donc à un moment-clé de son Histoire. Au vu du nihilisme extrême et désespéré dont Lam a toujours fait preuve (revoyez "Full Alert" ou "Victim" si vous en doutez), ce segment surprend au contraire par sa douceur et sa bienveillance, ici propagées par un cinéaste qui devait se savoir au bout du chemin et qui aurait choisi la sérénité testamentaire pour faire ses adieux à sa ville et à son public, comme en témoigne cette bouleversante déclaration de Lam en fin de bobine. Quant à ce grand cinglé révolutionnaire de Tsui Hark, il n’anticipe pas le futur en nous ressortant du chaos sur péloche à la manière de "The Blade" ou de "Time and Tide", mais préfère s’en donner à cœur joie dans le délire méta et azimuté via une narration en poupées russes dans un asile psychiatrique. Une mise en abyme hilarante, comme un petit bonbon acidulé qui ferait digérer en beauté ces deux heures de pur bonheur cinématographique. À ce stade, il n’y a rien à dire de plus sur "Septet", cadeau magique et inespéré pour tout cinéphile digne de ce nom.

Guillaume GasEnvoyer un message au rédacteur