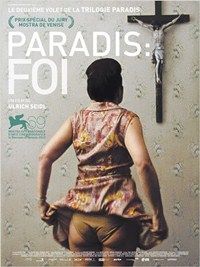

PARADIS : FOI

Un second volet en demi-teinte

Après avoir bousculé le Festival de Cannes avec le premier volet de sa trilogie sur les « paradis », Ulrich Seidl nous livre une seconde partie en demi-teinte. "Paradis : amour" traitait avec une certaine subtilité, du racisme ordinaire et du pouvoir de corruption de l'argent, n'épargnant, dans le contexte d'une Afrique noire exploitée, aucun des deux camps, entre femmes riches qui pensent pouvoir tout avoir, et locaux qui utilisent la culpabilité comme arme de chantage, sans chercher véritablement à changer leur alarmante situation. De retour avec "Paradis : foi", présenté au Festival de Venise 2012, où il a été récompensé du Grand Prix, le réalisateur autrichien s'attaque à la croyance, et à la fausse bonté.

Attendu au tournant, il ne fait pas cette fois-ci totalement mouche, le spectateur trouvant ici un aspect caricatural qui prend le pas sur le ton acide usuel, le réalisateur laissant quelque peu de côté son penchant pour des plans aussi esthétiques que signifiants. La première demi-heure du film s'avérait pourtant très prometteuse, Seidl dressant un portrait, aussi savoureux qu'effrayant, d'une croyante qui se complaît dans la punition (elle se flagelle régulièrement, arpente son appartement à genoux, allant jusqu’à se blesser jusqu'au sang...). Elle représente à elle seule une vision passéiste de l'église, dont le but est d'évangéliser à tout prix, de convertir tout ce qui vit. Comme une plante invasive, elle s'immisce dans la vie des gens, formant des immigrés à la prière, ou tentant de convaincre ses compatriotes qu'ils vivent dans le péché et devraient se repentir.

Maria Hofstätter compose avec malice ce personnage de bigote envahissante, qui se promène partout, avec un sac plein de statuts de la vierge, histoire de forcer la porte des gens. Et on se délecte des subterfuges qu'elle invente, des excuses sournoises qu'elle utilise pour arriver à ses fins, un rien inquiets face aux excès du groupe de prière dont elle fait partie, qui se définit lui-même comme « la troupe d'assaut de l'église ». Puis soudain, de la comédie acide du début, le film vire alors à la satire sociale, avec l'apparition dans le salon de la femme, d'un arabe en fauteuil roulant prénommé Nabil. L'auteur nous livre alors, au travers de scènes plus ou moins drôles ou des dialogues aux pointes de cynisme, une réflexion sur les limites de la bonté, le rapport à la nudité, la perception de l'immigré comme « envahisseur » et l'hypocrisie face au péché.

De la description de la vie bien ordonnée de cette femme, la mise en scène évolue vers un certain chaos, illustrant le conflit entre des penchants humains et des règles trop strictes et agencées. Une réflexion qui n'est cependant pas des plus accessibles, et risque d'en dérouter plus d'un.

Olivier BachelardEnvoyer un message au rédacteur