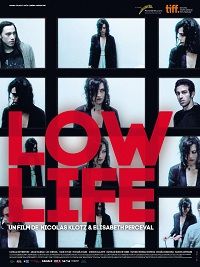

LOW LIFE

Love against the control

Au-delà d’un surmoi théorique qui pourrait en agacer plus d’un, le cinéma de Nicolas Klotz se veut avant tout une étude concrète et poétique sur les problèmes du monde contemporain. Observateur de la condition des SDF ("Paria") ou du sort réservé aux sans-papiers ("La Blessure"), le cinéaste avait néanmoins franchi la limite en 2007 avec "La Question humaine", film d’une épouvantable maladresse qui explorait l’inhumanité du capitalisme afin de le mettre en comparaison avec la barbarie du régime nazi. De cet échec intégral était née cette stigmatisation d’un auteur intello, tellement perdu dans son raisonnement théorique qu’il en arrivait à délaisser tout ce qui forge une pure œuvre de cinéma, à savoir le montage, la rythmique, la gestion du non-dit et la primauté du ressenti sur le verbe. Réalisé cette fois-ci à quatre mains avec la coscénariste Elisabeth Perceval (alias la complice et épouse du cinéaste), "Low Life" nous permet de tempérer ce jugement radical, et à Klotz d’épurer enfin son style au profit d’un vrai geste de cinéma, à la fois tranchant et impressionnant.

Le titre semble renvoyer à celui d’un album de New Order, et même si la référence n’était visiblement pas voulue par les deux réalisateurs, on se bornera à la prendre en compte. Cela justifie déjà les cimes du projet, conçu comme une œuvre de résistance entièrement portée par les vibrations émotionnelles et poétiques de ceux qui en sont les héros (et les spectateurs, allons-y carrément). Explorant à nouveau le thème des sans-papiers, le couple Klotz/Perceval en offre cette fois-ci un décalage sur un angle plus atypique et moins naturaliste, déroulant surtout le tableau d’une jeune génération en proie à un monde régi par le contrôle. C’est au sein d’un environnement urbain et nocturne, donnant aux quartiers de Lyon un relief quasi intemporel, que se superposent deux mouvements narratifs. Premier mouvement : un groupe d’étudiants noctambules s’active pour défendre les sans-papiers contre les forces policières venues les expulser. Deuxième mouvement : l’une d’entre eux tombe amoureuse d’un poète afghan qu’elle décide d’héberger clandestinement. Le va-et-vient constant entre ces deux sous-ensembles fait toute la substance politique et romanesque du film.

Le sujet est simple : comment une génération peut-elle désormais s’engager face au système et incarner une nouvelle forme de résistance ? À partir de cette interrogation, Klotz et Perceval donnent chair à un monde étrange et chargé de figures éthérées, où des amours naissant dans la pénombre des lieux côtoient des discussions engagées, signes d’un activisme politique de moins en moins souterrain. Mais si la plupart des dialogues ont beau ressembler à de la branlette intello pour étudiants dandys qui disserteraient lourdement sur le sens de la vie (l’un d’eux, fringué comme un poète rimbaldien, en est un exemple flagrant), il s’agit moins de réflexion théorique que d’un pur outil d’alchimie poétique. Tout ce qui toucherait au sérieux le plus pompeux s’efface ici devant la puissance expressive des blocs séquentiels conçus par Klotz et Perceval, où le visuel (surtout le gros plan) prend toujours le dessus sur les mots, où les décors isolés (ruelles, clubs, caves, lofts…) reflètent à eux seuls un état d’esprit autant qu’une propension à l’errance, où la nuit semble toujours plus absorbante que le jour. Ainsi, de par ce tableau d’une jeunesse quasi mythologique, ici assimilable à des zombies insomniaques qui évolueraient en clos loin du monde des adultes (la poésie des cadres et la nudité des décors rappellent souvent l’œuvre de Philippe Garrel), se construit alors une œuvre échappant aux diktats du réel.

Pour autant, "Low Life" fait résonner le cor du monde contemporain à plus d’un titre, et réussit surtout à prendre le pouls de notre société tout en échappant sans peine aux conventions du cinéma social (Ken Loach et les frères Dardenne n’ont pas leur place ici). Sur le terrain politique, le film décrit un système policier qui institue la vidéosurveillance et se fait le vecteur d’une paranoïa active, renvoyant ainsi à des faits actuels (des quotas d’expulsions à la politique répressive en matière d’immigration). Là où Klotz et Perceval frappent encore plus fort, c’est lorsqu’ils prennent le risque (payant) d’injecter de l’étrange dans ce cadre concret, notamment à travers des contrastes inattendus (voir ces rituels vaudou et ces visages d’Africains peinturlurés) qui font lorgner le film du côté d’un fantastique à la Tourneur. Une façon pour eux de jouer sur la relecture symbolique de leur thème (et c’est tout à leur honneur), mais aussi d’épouser encore plus l’état second de cette jeune génération, ici composée d’acteurs débutants tout bonnement sensationnels (mention spéciale à la jeune Camille Rutherford). Et ainsi, d’atteindre un degré d’audace assez inédit dans cette exploration d’un sujet social.

Film radical et difficile en même temps que manifeste d’un cinéma engagé et propice à l’immersion la plus inattendue, "Low Life" n’en oublie pas non plus d’être un pur objet sensoriel, conférant ainsi une rare puissance hypnotique à son découpage séquentiel, surtout au travers d’une bande-son synthétique et planante que l’on doit à Ulysse Klotz (le propre fils du cinéaste). Si l’on accepte de se laisser porter par le rythme du film (et celui des dialogues, ainsi réduits à leur pure fonction poétique), cette dérive tour à tour diurne et nocturne procurera un effet redoutable. Rares sont les films qui offrent à leur public l’occasion de vivre des sensations équivalentes à celles d’un concert, histoire de tenter une expérience entièrement fondée sur l’injection de pulsations sensitives à travers l’organisme, quitte à le pousser vers le plus total des abandons. Ce genre de film nous manque. Ce film-là nous comble.

Guillaume GasEnvoyer un message au rédacteur