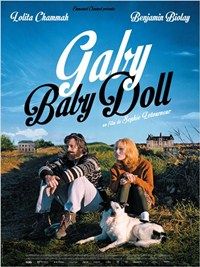

GABY BABY DOLL

Philo-Sophie : vive le groupe, fuck la solitude !

Quand on y pense, c’est assez logique : chez Sophie Letourneur, c’est toujours l’esprit de groupe qui domine, l’individu ne réussissant jamais à se la jouer perso bien longtemps. "Gaby Baby Doll" enfonce le clou de façon encore plus affirmée, et ce au travers d’une fiction joyeusement déglinguée. Après une "Vie au Ranch" bien agitée et des "Coquillettes" bien collantes, c’est désormais en pleine campagne que la belle Sophie nous invite, en compagnie d’une héroïne complètement timbrée dont la seule présence suffit à élever le capital sympathie du film. Voici donc Gaby, jeune femme très jolie mais vivant toute forme de solitude comme un hypocondriaque vivrait le moindre début de toux. La voilà donc qui rend la vie impossible à son petit ami, lequel finit par la larguer comme une chaussette sale (grand moment : elle lui court après en lui disant « Ne pars pas, reste ! Allez, enlève ta chemise et je te fais une omelette ! »), ainsi qu’à tous les habitants du village voisin. Sauf un, d’abord excédé mais rapidement séduit, qui tente de lui faire accepter le besoin de solitude. Jusqu’à ce que l’amour s’en mêle…

Les premiers plans du film, millimétrés jusqu’aux moindres détails et jouant avec malice sur les perspectives géométriques des décors, introduisent déjà un sacré décalage dans ce cadre campagnard, pour le coup très éloigné d’un énième reportage terroir. On a plutôt le sentiment d’un univers à la Wes Anderson, où la mise en valeur des décors et des personnages passe par un jeu sur la symétrie des axes et la profondeur de champ. Même la faune du coin a de quoi étonner : hormis deux protagonistes experts en solitude et barrés chacun à leur manière, le village se résume ici à des rues désertes, les habitants étant réunis dans un bar où chacun reste toujours assis à la même place tout en adoptant une attitude assez bizarre.

Pour le coup, on se croirait presque de retour au sein de la galaxie tarnaise des premiers films d’Alain Guiraudie (du genre "Ce vieux rêve qui bouge" ou "Pas de repos pour les braves"), où le fait d’intégrer un coin de province rurale sur grand écran prend l’allure d’une excursion dans la quatrième dimension, riche en rencontres barrées et en effets secondaires imprévisibles. Letourneur mange ici du même pain : en limitant son scénario à une trame très basique, elle se contente d’illustrer des attitudes et des déplacements, lesquels suscitent le fou rire par leur simple incursion dans le cadre (si cela vous rappelle le cinéma de Jacques Tati, c’est normal) ou leur répétition dans le montage (voir comment le raccompagnement de Gaby chez elle se décline de soir en soir, toujours de façon plus marrante !). Ou comment deux personnages, enfermés en boucle dans leur solitude névrosée, en arrivent à faire dévier leur propre train vers des voies bordéliques.

Ici, tout le monde fait trois choses : dormir, manger ou marcher. Cela peut sembler très peu, mais tout le film fonctionne à travers la flemmardise de son concept. Hormis un discours (hélas trop appuyé par l’héroïne dans une scène de dialogue) sur l’impossibilité de vivre autrement qu’en groupe (la solitude n’étant qu’une tare sans fondement), Sophie Letourneur ne se focalise que sur ses deux héros et ne fait rien d’autre que de se calquer sur leur schéma interne, histoire que de la répétition puisse naître le rire et que de l’imprévu puisse naître l’émotion. C’est un cinéma à la fois inhabituel et familier, certes sans grande nouveauté dans la déviation foutraque du réel, mais qui procure un plaisir d’autant plus instantané qu’il se savoure sans arrière-pensée auteuriste. Et face à un Benjamin Biolay visiblement shooté au Lexomil, on n’est pas prêt d’oublier la prestation de Lolita Chammah, hilarante du début à la fin en petite poupée fêlée, timbrée, larguée, royalement fofolle. Une actrice joyeusement à l’ouest pour une comédie qui ne l’est pas moins.

Guillaume GasEnvoyer un message au rédacteur