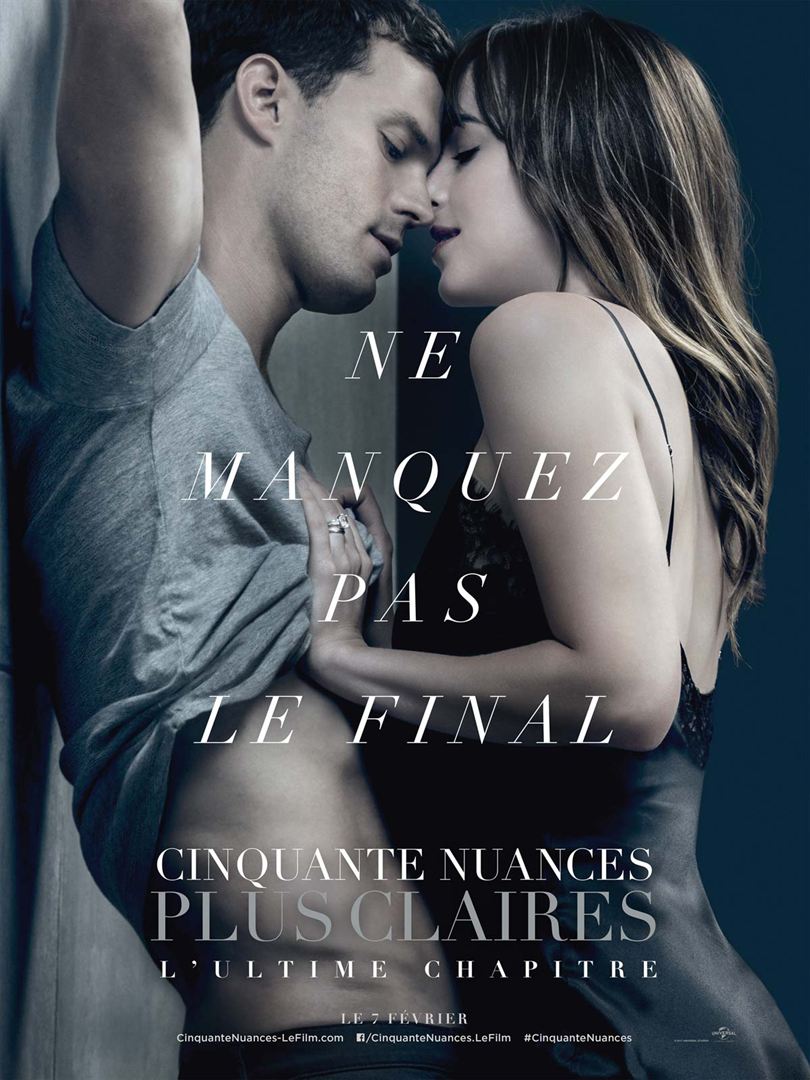

CINQUANTE NUANCES PLUS CLAIRES

Cinquante (mille) carences plus claires

Christian Grey et Anastasia Steele sont désormais mariés. Ils sont d’autant plus au septième ciel qu’un heureux événement se profile à l’horizon. Mais les mauvaises nouvelles sont aussi au rendez-vous…

Ce bon vieux Oscar Wilde l’avait bien dit et répété : la meilleure façon de résister à la tentation, c’est d’y céder. Une formule immuable, en l’état sans cesse mise en application durant chaque épisode de cette trilogie littéraire d’E.L James et de sa transposition sur grand écran. En ce qui nous concerne, on aurait volontiers cédé à la tentation de resservir ici la liste complète de tous les arguments négatifs que l’on avait pris le soin de déballer à propos de "Cinquante nuances plus sombres". Et comme remuer la crème jusqu’à ce qu’elle soit bien fouettée comme il faut est un exercice qui se bonifie avec la pratique, autant ne pas changer notre fusil d’épaule et continuer à tirer à boulets rouges sur la plus grosse arnaque cinématographique de la décennie. Il ne faut cependant pas croire qu’après deux épisodes aussi consistants et subversifs que des pages de catalogue La Redoute, les nouvelles aventures de Ken « Ne m’obéis pas j’adore te punir » et Barbie « Fesse-moi j’ai pas été sage » auraient de quoi les pousser enfin à larguer le peu de tabous qu’il leur restait, histoire de rendre leur relation piquante beaucoup plus claire – au sens visuel et intime du terme. Car en fait, si le film est en effet plus « clair » que ses prédécesseurs, c’est dans son propos, dans son ambition et dans son intérêt (faux spoiler : le niveau des trois est plus bas que terre).

Là où le second opus avait servi de révélateur sur la teneur idéologiquement puante de la chose, cet ultime épisode enfonce le clou avec sa suite logique : ni plus ni moins qu’un infect spot de propagande puritaine qui célèbre le mariage comme acte sacré, la procréation comme devoir absolu (et si les deux parents ne se sentent pas prêts, ils ne doivent pas prononcer le mot « avortement » parce que c’est pas bien) et l’étalage de bling-bling comme atout indispensable à la solidité d’un couple. De cet effarant constat empreint de conservatisme réac où l’on s’émoustille plus de l’acquisition d’une Lamborghini à dix boules que d’un instant charnel sous la douche, on en viendrait presque à se demander si cette saga ne serait pas l’adaptation déguisée de la vie de toutes les conquêtes (passées et présentes) de l’actuel résident de la Maison-Blanche – milliardaire fucked-up avant d’être homme politique. On passe ainsi une bonne heure à se tourner les pouces devant des péripéties aussi intenses et captivantes qu’une lune de miel à Paris, une visite de villa délabrée, un dîner au restaurant, un voyage en jet privé entre copines, un steak cuisiné à point, des ballades en forêt, sans oublier les traditionnelles disputes conjugales, toujours suivies fissa d’une réconciliation obtenue grâce aux lois immuables du fric et du confort consumériste… Et le scénario ? Ah bon, il y en avait un ?

Avouons-le, le seul « enjeu » se limitera ici à voir le nouveau couple Grey mis en danger par les agissements sournois et agressifs d’un vilain parasite, à savoir l’ancien patron violent de la miss qui abuse des rictus forcés et qui prend un plaisir tout particulier à weinsteiniser ses assistantes. De ce fait, cette saga soi-disant coquine et transgressive fait illico machine arrière en faisant passer cet immonde antagoniste pour la Némésis d’un Christian Grey ayant changé de bord – le voici désormais passé de l’amant brutal et dominateur à celui de jeune époux attentionné qui va devenir papounet. Retour donc à la philosophie proto-"Twilight" : on prend une idée de départ censée pimenter un genre éculé, avant de la retourner pour sodomiser le genre comme un porc, histoire d’en faire le véhicule idéal d’une morale bien trumpiste et conservatrice, vouant un mépris systématique pour tout ce qui vit en marge du système. Ne parlons pas non plus des acteurs (toujours aussi coincés et robotisés), de la mise en scène plus tiédasse tu meurs signée James Foley, du vernissage constant à l’écran de tout ce qui semble coûter trente ans de SMIC, ou même de ces jeux sexuels pasteurisés pour culs-bénits à base de menottes, de vibromasseur et de crème glacée à lécher sur l’entrejambe. Trop de néant et de toxicité, ça donne juste envie de dégobiller ses tripes de rebelle dans une bassine et de foncer dans la salle d’à côté pour espérer y déguster du vrai cinéma, à savoir celui qui ne vise pas la sécurité et qui sait nous donner un vrai bon coup de fouet.

Guillaume GasEnvoyer un message au rédacteur