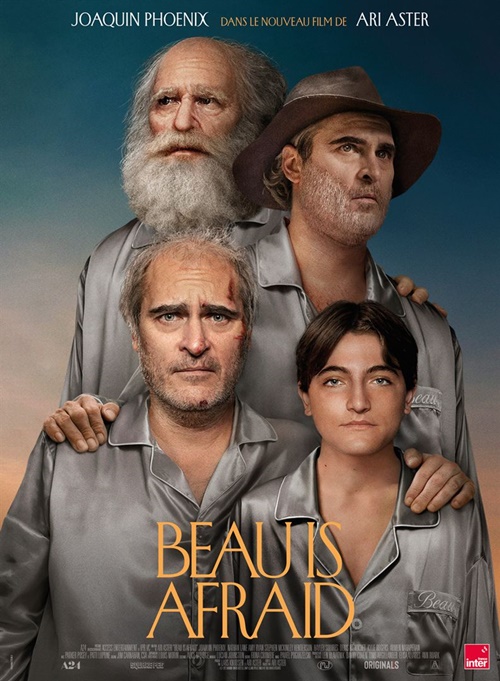

BEAU IS AFRAID

Un Beau cauchemar

Beau est un homme en proie à l’anxiété et aux angoisses. Quand il apprend une terrible nouvelle par téléphone, il décide de rejoindre sa mère. Mais le monde ne va pas lui faciliter la tâche…

En 2018, le monde découvre avec effroi le premier long métrage d'Ari Aster, "Hérédité". À peine un an plus tard, le cinéaste réitère avec "Midsommar" et c'est la consécration. Entre le premier qui revisite le film de possession et le second, une fresque horrifique de « folk-horror » à la "Wicker Man" de Robin Hardy (1973), le jeune cinéaste américain met tout le monde d'accord après des années à réaliser des courts-métrages. Nouvelle coqueluche d'un cinéma d'épouvante, renommé par certains « elevated horror », il nous arrive en cette année 2023 avec "Beau if Afraid" en compagnie de Joaquin Phoenix. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le metteur en scène a encore changé de registre pour mieux nous surprendre et nous retourner le cerveau. Car si son nouveau métrage offre quelque chose au spectateur c'est bel et bien une expérience des plus déconcertantes, drôle, terrifiante et méta.

Comment faire une critique d'un film comme "Beau is Afraid" ? Par où commencer ? La dernière pépite de la boite de production A24 nous met face à un film aux antipodes de ce que le spectateur lambda a l'habitude de voir. Doté d'un budget plus que confortable de 35 millions de dollars et d'une campagne marketing au mieux flou, au pire lunaire quand on lit les déclarations d’Ari Aster qualifiant son film « d'une version Juive du Seigneur des Anneaux » et d'une durée presque suicidaire de 3h, "Beau is Afraid" n'en est pas moins une continuité logique de l'œuvre d’Aster et un vrai regard sur notre siècle. On y retrouve les questions chères au cinéaste (le deuil, les drogues douces ou dures, les relations toxiques) et on pourrait même y voir une continuité en négatif de son film précédent. Là où le personnage de Florence Pugh dans "Midsommar" finit par se délivrer de sa souffrance et de la toxicité relationnelle dans laquelle elle se trouve, dans "Beau is Afraid" c'est tout l'inverse qu'il se passe : Joaquinn Phoenix fonce tête baissée dans son inconscient et ses démons, et l'issue ne sera en aucun cas salvatrice.

Nous sommes comme pris en otage de cette descente aux enfers intérieure. Comme pour Darren Aronofsky avec son "Mother !" (2017), l'intrusion dans l'intime est un leitmotiv récurent du métrage. Intrusion du corps avec les sévices infligés par les détraqués de son quartier ou via une famille qui le garde en otage, mais également de l'esprit : autant avec sa mère qui exerce un pouvoir sur lui entre terreur, fascination et culpabilité, qu'avec une troupe de théâtre où l'immersion de Beau va bien au-delà du spectacle qui lui est présenté (magnifique et déroutante séquence entre animation et live action). Tout n'est qu'agression pour Beau et son rapport à la réalité s'en voit complètement déformé. Une grande force du film est de ne jamais s'obstiner à nous donner des réponses explicites sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. L'usage de drogue (d'un médicament surpuissant à prendre OBLIGATOIREMENT avec de l'eau ou d'un joint chargé de substances douteuses) avance encore plus cette idée. On ne sait jamais ce qui relève du fantasme notamment avec la figure du père. Grand absent de sa vie, épée de Damoclès concernant sa sexualité, Beau le croise à deux reprises : sous forme humaine puis monstrueuse. Nous n'aurons pas de réponses et le cinéaste préfère nous laisser décider. Et c'est là où le film est un pur film de terreur : aucune des deux options n'est la bonne, réelles ou non, ses péripéties et ses rencontres sont dans les deux cas traumatiques autant pour lui que pour nous.

Face à un film-fleuve de cette envergure, le cinéaste ne nous trompait pas en disant « ce film vous fera ressentir toute une vie, toute une personne ». Le spectateur est embarqué dans celle de Beau, campé par un Joaquin Phoenix qui donne tout. Il est à la fois touchant, pathétique et dérangeant. Le protagoniste qui nous est présenté est assujetti à ses angoisses, son anxiété et ses névroses. Pour ne rien arranger, Beau vit dans un appartement miteux où les cloisons sont aussi fines qu'une feuille A4 et son quartier est une version dystopique de notre système sociétal où tout est permis : on casse, on vole, on tue, on agresse quand on le désire. Comme l’impression d'être témoin des dernières heures de l'humanité. Hélas non, c'est bel et bien le quotidien de Beau. Et Beau a peur. Peur de se faire voler ses affaires, de se faire attaquer par le fou furieux des infos, de se faire braquer par la police. Beau a peur du monde et dans cette première partie qui vous fera passer du rire à la terreur pure (l'homme-plafond de la salle de bain vous restera gravé dans la mémoire), Aster pose son langage cinématographique : des plans qui s'étirent, des mouvements de caméras amples et gracieux, un montage cut brutal et l'utilisation de son ambiance sonore qu’elle soit urbaine ou musicale.

À noter la présence du compositeur Bobby Krilc, déjà à l'œuvre sur "Midsommar", qui compose une bande originale toute en douceur et en voix innocentes, histoire de bien trancher avec le chaos environnant comme avait su le faire Stanley Kubrick avec son "Orange Mécanique". Le refus du cinéaste d'utiliser des effets faciles contribue à cette sensation dont il a le secret : refléter le réel et y intégrer l'horreur du monde. Contrairement à dans "Hérédité", aucun élément surnaturel ou fantastique ne vient pointer le bout de son nez. Chaque spectateur peut s'identifier à Beau et ses angoisses d'autant plus que le film fait écho à une période particulière de notre histoire, la pandémie de coronavirus en 2020. Et c'est avec cette première partie que le film pose ses jalons de son rapport à la société : oui le confinement n'a pas été simple et encore moins pour les gens comme Beau. Le monde devient alors encore plus terrifiant et mortel. Ari Aster met le doigt sur le mal de ce siècle : l'anxiété. Beau n'est qu'un symptôme d'une société qui s'écrase sur elle-même, qui alimente les peurs des gens et où aucun endroit n'est totalement sûr, même son propre chez soi.

Ce n'est que le début du voyage pour notre personnage et aussi pour nous spectateur. Et nous sommes loin de nous douter de ce que le cinéaste nous a mijoté cette fois. C'est cette notion d'incertitude qui va parcourir tout le métrage. À chaque segment découvert, nous nous demandons constamment quand la situation qui se déroule sous nos yeux va partir dans un déferlement de chaos et de violence. Ou pas. Le cinéaste s'amuse à jouer avec nos attentes jusqu'à saturation. Nous restons en tension continue et on le remercie d'organiser des pauses avec écran noir silencieux entre ces différents récits. Le sentiment que rien n’est acquis, que le film qui est déroulé sous les yeux ne répond à aucun code ou cahier des charges habituel, est plus que rafraîchissant et salutaire. Nous nous trouvons face à une œuvre imprévisible et en constante rupture de ton. Déjà avec la structure du récit qui se déroule au gré de 4 segments entrecoupés de deux autres qui se répondent entre eux, on sent clairement l'intention d'éclater certaines conventions du cinéma contemporain. Au lieu d'un schéma narratif classique en trois actes, nous suivons l'aventure et les déambulations de notre héros avec ce procédé déroutant, quelque part entre le théâtre expérimental, l’inspiration littéraire (on pense forcément à Kafka) et cinématographique qui pioche autant dans Gus Van Sant (on pense à "Gerry" pour l'errance) ou encore Carl Jun. Et comme à son habitude, le cinéaste digère ces inspirations pour mieux en saisir les fonctionnements afin de se les approprier. Le film ne ressemble alors à aucun autre et c'est bien là sa force.

On pourrait passer des heures à déceler les divers indices parsemés ici et là (la présence de certains objets dans une pièce, une main étonnamment griffue sur une photo...), mais leur profusion et la minutie de leur exécution nous donnent le tournis rien que de les évoquer. La précision avec laquelle Aster utilise sa mise en scène au service de son tourbillon de « What The Fuck », sidère. Seule ombre au tableau et c'est un peu le retour de bâton d'un film qui déborde de toute part : le rythme. Alors que les différents segments maintiennent autant notre attention que notre palpitant, la dernière partie amène petit à petit la résolution de ce conte torturé. L'action devient verbale et la confrontation psychologique entre la mère (tétanisante Patti LuPone) est riche de lecture et lourde de sens. Mais physiologiquement (oui, oui on en est là, à ce moment-là du film), le spectateur relâche sa tension, sentant approcher la fin, et se disant que le cinéaste a grillé toutes ses cartouches. Hormis une séquence de grenier autant loufoque que dérangeante, le film pose réellement son rythme et nous, spectateur, commençons à être exténués. La sensation d'un trop plein pointe le bout de son nez. Jusqu’au moment où le générique apparaît. Ouf.

C'est le revers de la médaille de cette œuvre démesurée et ce qui l'empêche de réellement prétendre au chef d'œuvre. Surtout que le final méta nous rabâche ce qui a été dit, montré et démontré précédemment. Mais n'était-il pas là finalement le pari risqué et couillu du cinéaste ? Dans un paysage cinématographique de plus en plus morne, autant réaliser une œuvre qui va nous aspirer, nous broyer, nous recracher, pour ensuite recommencer jusqu'à l'épuisement. Et c'est ce qu’Aster cherche : tester les limites du cinéma et de ses spectateurs. Sont-ils capables d'endurer autant ? Tout en nous rappelant dans cette ultime séquence de tribunal aux airs de théâtre gallo-romain, que nous spectateur avons la place confortable et voyeuriste de regarder ce pauvre Beau se démener avec lui-même. Alors non, dit Ari Aster. Non vous ne serez plus un public passif, habitué au concept même de film, dont il croit qu'il en détient toutes les clés. Non, Ari Aster est là pour nous réveiller à grands coups de pelloches dont lui seul a le secret.

Germain BrévotEnvoyer un message au rédacteur