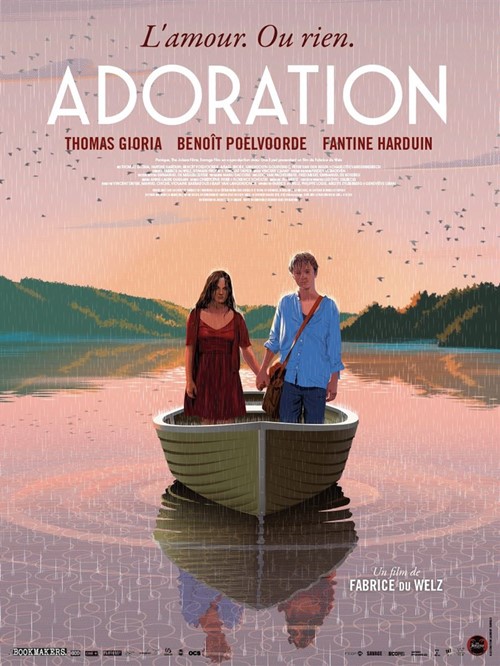

ADORATION

L’amour ou rien

Paul vit dans un hôpital psychiatrique où travaille sa mère. Jeune garçon solitaire, il rencontre un jour Gloria, nouvelle patiente trouble et perturbée de l’hôpital. C’est le coup de foudre. Un soir, ils décident de prendre la fuite, ensemble, loin du monde des adultes…

C’est un fait : on attend désormais tout nouveau film de Fabrice Du Welz avec la bave aux lèvres. Non pas parce que le choc de "Vinyan" reste encore aujourd’hui impossible à effacer (bon, si, un peu quand même…), non pas parce qu’on espère dénicher chez ce prodige belge un potentiel statut de révolutionnaire de la matière filmique, mais parce que ses propositions de cinéma sont de celles qui font croire en la persistance de notre art préféré, d’abord en tant que matière artisanale (Du Welz continue de tourner en pellicule), ensuite en tant que générateur d’émotions fortes et contradictoires, enfin en tant que résistant face à l’uniformisation du cinéma. Après une petite parenthèse américaine ("Message from the King"), c’est de nouveau le retour au bercail avec un film centré sur son éternelle thématique (l’amour qui rend fou) et avec cette fois-ci un couple d’enfants marginaux qui se font fissa la malle, incapables de cultiver leur jardin dans le terrain vague des adultes.

On cite la célèbre maxime finale du Candide de Voltaire, et ce n’est pas pour rien : ce jeune héros nommé Paul (Thomas Gioria, révélation de "Jusqu’à la garde") en est un lointain cousin, parangon de naïveté et d’innocence, que l’on découvre en train d’entamer un dialogue imaginaire avec un petit oiseau blessé et qui tombe vite raide dingue d’une jeune orpheline totalement frappée du nom de Gloria (Fantine Harduin, la petite sociopathe de "Happy End"). Quand ils prennent la fuite, ils ont tout un monde à redécouvrir, tout un amour tourmenté à laisser infuser. Vous devinez déjà la suite ? Nous aussi. La principale faiblesse d’"Adoration" tient dans un détail hélas indépendant du résultat final : il s’agit de l’ultime volet d’une « trilogie des Ardennes » démarrée avec "Calvaire" et poursuivie avec "Alléluia". En effet, après deux films hallucinants qui obéissaient chacun au même principe (deux solitudes maladives se rejoignent dans un processus de folie amoureuse aussi incontrôlable qu’irréversible), on se retrouve ici face à un film plus « sécurisé », qui prend acte de la marginalité de ses personnages dès les cinq premières minutes et qui s’y tient. Difficile de sentir chez ce jeune couple un chouïa caricatural (le naïf et la cinglée) un quelconque schéma évolutif, hormis peut-être celui de la sexualité chez le premier.

Plus globalement, on se retrouve ici face à un film trop sage, pour ne pas dire trop programmatique, où la folie semble posée d’entrée là où il aurait fallu l’amener progressivement, et où la fugue amoureuse, teintée ici et là de crises d’hystérie répétitives et de crimes vite oubliés, obéit à une ligne claire que le cinéma de Du Welz s’échinait jusqu’ici à transformer en une suite d’aiguillages déglingués. Il en va de même pour les péripéties du film, pour la plupart assez anecdotiques ou expédiées en à peine trois scènes, comme si Du Welz s’appliquait à compresser les enjeux de son film et à tout resserrer sur une durée speed au lieu de laisser l’atmosphère s’installer et le récit respirer – on est ici à des années-lumière du montage lancinant de "Vinyan". Il y aurait enfin fort à dire sur le très beau personnage joué par Benoît Poelvoorde, figure potentielle d’un ogre de conte de fées qui révèle au contraire une humanité des plus touchantes, et qui aurait mérité d’être creusé plus en amont dans le récit, au lieu d’offrir un simple contrepoint expéditif durant le dernier tiers.

Plus désireux que jamais de s’approcher toujours plus près de ce « réalisme magique » propre au cinéma d’André Delvaux (ce dont il parlait déjà à l’époque de la sortie de "Calvaire"), Du Welz va même jusqu’à commettre ici une grosse erreur en balançant une célèbre citation de Boileau-Narcejac (celle qui ouvrait "La Première nuit" de Georges Franju) dès le début du film, comme s’il lui était nécessaire d’expliciter lourdement à quel point un peu d’imagination suffit à faire basculer le décor du quotidien dans un monde fantastique. A quoi bon imposer un mode d’emploi pour son film, qui plus est lorsque les percées oniriques de sa mise en scène constituent le meilleur outil de lecture implicite de son intention ? Sur un canevas relativement similaire, le regretté Manuel Pradal avait fait montre d’une toute autre ambition avec son incandescent "Marie Baie des Anges", laissant la fuite romantique de ses jeunes amants criminels se délester de toute grille de lecture prédéfinie, histoire que le symbole et la relecture d’un cadre réaliste en « terre neuve » laissent rapidement nos cinq sens prendre le pouvoir.

C’est davantage lorsqu’il laisse parler sa mise en scène qu’"Adoration" se met soudain à enchaîner les fulgurances sensorielles. Ses images se font alors prodigieusement organiques (chapeau bas au chef opérateur Manu Dacosse), sa peinture de la réalité de l’enfance à la sauce Pialat se met soudain à dériver vers le conte onirique, ses références cinéphiles se multiplient pour appuyer la lecture symbolique (comment ne pas penser à "La Nuit du chasseur" en voyant deux enfants fuir sur une barque ?), et surtout, le feu de l’amour se fait toujours plus brûlant et brillant lorsque l’ombre envahit ces décors de plus en plus sombres et cauchemardesques (la scène du tunnel, meilleur moment du film). Dans ces moments-là – hélas un peu trop rares – surgit l’image de ce très grand film tordu et romantique que l’on aurait tant aimé voir. En l’état, on doit se contenter d’une jolie fugue poétique, peut-être trop « mignonne » de la part d’un provocateur comme Fabrice Du Welz, mais tout de même suffisamment habitée et viscérale pour faire naître une sincère émotion. C’est déjà pas mal.

Guillaume GasEnvoyer un message au rédacteur