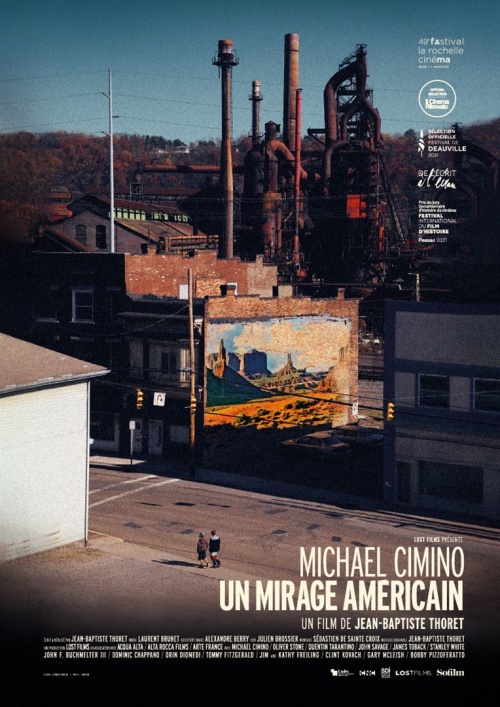

MICHAEL CIMINO, UN MIRAGE AMÉRICAIN

Le mirage et les chimères

A la suite d’un long voyage en compagnie du cinéaste Michael Cimino en avril 2010, Jean-Baptiste Thoret aura accouché de plusieurs articles pour les Cahiers du Cinéma ainsi que d’un livre. Dix ans plus tard, Cimino n’est plus de ce monde, mais son fantôme continue de hanter certains replis de l’espace américain. Durant l’hiver 2020, Thoret repart sur les traces de ce cinéaste qu’il admire tant, afin de mieux saisir les contours de cette Amérique réelle et fantasmée qui a traversé ses films…

Avant même de voir le film, on sent déjà que le mot « mirage » aura davantage d’impact que le nom du cinéaste auquel on souhaite ici le rattacher – le générique d’ouverture nous donne d’entrée raison en faisant apparaître l’un avant l’autre. Comme le flic obstiné et ambigu de "L’Année du Dragon", le cinéaste Michael Cimino courait-il après quelque chose qui n’existait pas ? Ce cinéaste trop méticuleux et trop perfectionniste, souvent conchié par des critiques aveugles n’ayant que le mot « idéologie » dans leur vocabulaire analytique, n’avait-il pas grillé ses cartouches trop vite ? La chute qui suit la gloire : ce qui reste le fondement de l’american story se décrypte certes dans cette transition brutale entre "Voyage au bout de l’enfer" (succès oscarisé qui consacre Cimino) et "La Porte du Paradis" (bide monumental qui ruine sa carrière).

Mais sous un certain angle, cet effet prolonge celui que Jean-Baptiste Thoret avait déjà installé tout au long de son formidable "We blew it" : la désillusion et la mélancolie qui se sont emparées d’une génération éprise de liberté créative et culturelle. Thoret va même jusqu’à décliner le concept narratif sur une durée toute aussi longue (un peu plus de deux heures) : il ne sera pas question ici de dérouler la carrière de Cimino à la manière d’une hagiographie simpliste destinée aux bonus de DVD, mais d’un pur road-trip dans une Amérique là encore redéfinie telle qu’elle a toujours été : un paysage mental.

Dès sa longue demi-heure d’introduction, Thoret s’installe dans la petite ville d’Ohio qui aura servi de lieu de tournage central pour "Voyage au bout de l’enfer". On sent alors que le mirage tant annoncé sera faux, tant les interviewés, tous attachés à l’événement que fut ce tournage, ne cessent de vanter la justesse de ce film, de sa peinture des villes sidérurgiques et des classes ouvrières, de son amour pour les conventions américaines les plus ancrées. On a beau savoir que l’Amérique a toujours été une nation construite sur le ciment et les ruines de ses propres mythologies ("La Porte du Paradis" ne parlait d’ailleurs que de ça), on pressent alors que quelque chose cloche. Il faut en fait démarrer le road-trip sur les lieux des autres films de Cimino – du "Canardeur" à "Sunchaser" – pour trouver la nuance et les contours du mirage en question.

D’un Oliver Stone soulignant le patriotisme de Cimino et le peu de subtilité de sa peinture du conflit vietnamien à un James Toback s’autorisant des critiques d’ordre narratif sur "La Porte du Paradis", en passant par un Quentin Tarantino qui affirme vouloir rester focalisé sur le mythe cinématographique de Cimino et non sur sa réalité concrète, les déviations se multiplient alors sur la route. C’est qu’au fond, le mirage américain que cible Thoret est autant celui de la fascination produite par le travail d’un artiste, lequel peut consister à inventer une nostalgie pour un passé n’ayant jamais existé (on reprend ici les mots de Cimino). Dans "L’homme qui tua Liberty Valence", John Ford – ici abondamment cité – amorçait son désenchantement sur un monde qui préférait imprimer la légende plutôt que la réalité. Et au cours de son voyage dans cette usine des mythologies tantôt limées tantôt éliminées, Thoret prouve bien que Cimino partageait cet état des choses : la vérité passera toujours pour un mensonge, et vice versa.

Le seul bémol à relever de l’entreprise résidera peut-être dans une trop grande prédominance des quatre premiers films de Cimino dans le territoire analytique de Thoret, comme s’il fallait continuer à cacher sous la paillasson les trois opus suivants, certes moins prestigieux mais pas moins intéressants pour autant. Ainsi donc, "Le Sicilien" (avec notre Cricri national !) n’a ici droit qu’à un extrait casé de façon assez anodine tandis que "La Maison des otages" et "Sunchaser" se contentent de voir leurs climax respectifs mis en parallèle avec la façon dont Cimino se serait « perdu » après le bide de "La Porte du Paradis". De même que cette magnifique idée de projeter la nuit des extraits des films de Cimino sur la façade de bâtiments américains (motels, bars, buildings…) est trop éparse dans le montage, au point de ressembler moins à un effet symbolique de réminiscence mémorielle qu’à un simple gimmick arty. Pour autant, les choix narratifs et photographiques de Thoret, en tous points identiques à ceux de "We blew it", élèvent les conventions du documentaire à leur plus haut niveau tout en épousant les contours d’un voyage mélancolique au sein d’un paysage où les mirages sont plus vrais dès lors qu’on les laisse s’emparer de nous. Ce vertige-là, c’est aussi un aspect de la cinéphilie, et c’est peu dire qu’il demeure pertinent.

Guillaume GasEnvoyer un message au rédacteur