DOSSIERAnalyse

REGARD CINÉMA SUR... les frères Quay

La première fois que j’ai vu un film de cinéma des frères Quay, j'ai cru que je l'avais rêvé. Je me souviens qu’à l’époque, une chaîne qui s’appelait encore FR3 relayait, le samedi, les programmes d’une mystérieuse entité dénommée “La Sept”, qui préfigurait plus ou moins ce qui allait devenir Arte des années plus tard.

Il était donc près de minuit quand, somnolant vaguement, je vis - je crus voir - une marionnette au visage écaillé et aux mains volantes se débattre avec une échelle en épines de roses, tandis qu’en montage alterné, une femme filmée en live, en noir et blanc, semblait se débattre dans un sommeil malade.

Ce n’est que des années plus tard, au détour d’un article dans la presse, que j’ai pu recoller les morceaux : ce film existait bien. Il s’agissait de “The Comb (from The Museums of Sleep)” (1990) de Stephen et Timothy Quay, les frères Quay comme ils aiment à se faire appeler.

Ces deux Américains, au look d’épouvantails à la limite de l’autisme, développent depuis 1979 une esthétique de poussière et de mélancolie, et ont réalisé de très nombreux courts-métrages d’animation, des publicités, des clips pour le label indie 4AD (pas précisément de l’eurodance, donc) et, à ce jour, seulement deux longs-métrages. Des œuvres qui semblent toutes avoir été découpées et recollées dans la matière des rêves mêmes.

Un travail personnel bourré d’hommages

Prenons, par exemple, leur multiprimé court-métrage “La Rue des crocodiles” (1986), très librement, et pourtant paradoxalement très fidèlement adapté d’une nouvelle de Bruno Schulz. Des poupées cassées, des morceaux de viande et des vis rouillées évoluent au son d’une musique mélancolique dans un environnement de boiseries vermoulues et de vitres sales. Un environnement fait de bric et de broc... évoquant fortement l’œuvre plastique (mais, bizarrement, pas le cinéma) de Joseph Cornell.

Car les films des frères Quay ne se contentent pas de recycler la matière. Leur cinéma est également débordant d’hommages au travail d’autres artistes comme Patrick Bokanowski, à qui ils empruntent la gamme chromatique tout en nuances éteintes et le goût des objectifs déformants, ou Jan Svankmajer, le pape tchèque de la pixillation, qu’ils idolâtrent et à qui ils rendent hommage dans “Le Cabinet de Jan Svankmajer” (1984). Ils se déclarent également très inspirés par Walerian Borowczyk, par Arcimboldo, par les perspectives faussées de Piranèse, par les calligraphies de la Renaissance...

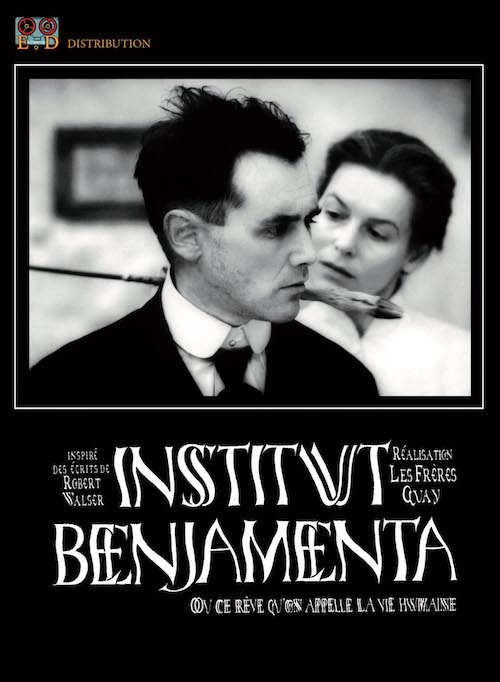

Tout cet univers ressemble cependant à un vieux grenier renfermé. Pour faire entrer un peu d’air frais, les frères Quay se confrontent au cinéma « live » avec des acteurs en chair et en os dans deux longs-métrages étrangement similaires : “Institut Benjamenta” (1995) et “L’Accordeur de tremblements de terre” (2006).

Deux longs-métrages devant et derrière le miroir

Le premier met en scène l’éducation austère d’un jeune homme dont la seule ambition est d’être le plus insignifiant possible. Cette posture fera de lui le catalyseur de passions refoulées et l’instrument de la fin de son école. Dans le deuxième film, un accordeur de piano, convoqué sur une île où se tient une institution psychiatrique, veut libérer de sa servitude une cantatrice retenue en otage par le maître des lieux. Sa tentative aboutira à la destruction de l’île.

À leur vision, les similitudes sautent aux yeux : outre la gestuelle extrêmement stylisée des acteurs - rappelant que les frères Quay sont avant tout des marionnettistes - on retrouve Gottfried John dans pratiquement le même rôle dans les deux films : celui de « l’ogre » symbolique, qui manipule le héros mais se laisse troubler par lui. Il semble même continuer certaines actions d’un film à l’autre : ainsi, par exemple, se met-il du rouge à lèvres dans le premier film et embrasse-t-il le héros sur la bouche dans le second.

Dans les deux longs-métrages, on trouve un univers clos (encore !) où vivent quasi exclusivement des hommes, dont l’individualité est volontairement floue (le groupe d’élèves de l’institut Benjamenta, les fous de l’île de “L’Accordeur...”). À chaque fois, le héros succombe au charme fiévreux d’une femme oppressée, Frau Benjamenta (Alice Krige) dans “Institut Benjamenta” et Malvina (Amira Casar) dans “L’Accordeur...”. Dans les deux films, ces femmes sont d’ailleurs condamnées.

L’acteur interprétant l’accordeur de piano joue également dans “Institut Benjamenta”. Nouveau jeu de miroirs : ce héros, Felisberto, n’est convoqué sur l’île que parce qu’il est le sosie d’Adolfo, le premier amant de Malvina. C’est lors de leur rencontre, de part et d’autre d’une immense vitre, que surviendra l’apocalypse. D’ailleurs, les deux films se soldent par la destruction du milieu présenté.

Une ressemblante disparité

Pourtant, ces deux histoires sont adaptées de romans n’ayant rien en commun, “Jakob Von Gunten” un conte de Robert Walser (un auteur suisse de langue allemande) écrit en 1909, et “L’Invention de Morel”, un récit de science-fiction des années 40 de l’Argentin Adolfo (hum !) Bioy Casares. Comment serait-on arrivés à une telle similarité sans une nette volonté des cinéastes ?

Ces deux films, si différents et pourtant si similaires, finiraient-ils par dévoiler le vrai jeu des frères Quay ? Les situations amorcées dans le premier semblent se concrétiser dans le second, on passe du noir et blanc à la couleur et les allusions sexuelles dans “Institut Benjamenta” évoluent nettement se faisant plus précises dans “L’Accordeur...”.

Ces deux films formeraient-ils un diptyque ? Dans ce cas, leur contenu individuel devient moins important que le jeu des correspondances qui s’établit entre les deux et révélerait le vrai thème du travail des frères Quay qui, rappelons-le, sont des jumeaux : des copies d’eux-mêmes sur la forme, certainement différentes sur le fond !