RESTLESS

À mort la mort !

Enoch Brae s’incruste dans les enterrements des autres pour échapper aux conventions de la société. Annabel Cotton est en phase terminale d’un cancer qui la condamne et lui donne un goût particulier pour son reste de vie. Ces deux êtres fragiles se rencontrent et décident de ne plus se lâcher afin d’affronter ensemble une mort prématurée…

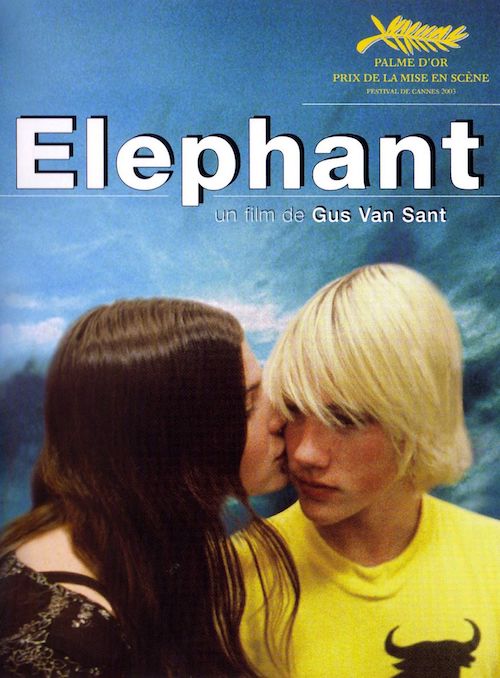

Habitué du festival de Cannes, qui le gratifia d’une Palme d’Or pour « Elephant » en 2003, Gus van Sant y est venu une nouvelle fois cette année pour présenter, en ouverture de la section « Un certain regard », la nouvelle étape de sa trajectoire adolescente. « Restless » est la cerise sur le gâteau d’un cinéaste qui sait, comme personne, capter la beauté poétique d’une mélancolique adolescence, en équilibre instable sur le fil du monde. « Paranoid Park », déjà, confrontait un jeune homme rêveur à la brutalité de la mort, à la culpabilité et au remord ; sa planche de skate board métaphorisait l’instabilité de sa réalité. Les deux personnages principaux de « Restless » évoluent, vis-à-vis de la mort, avec plus de franchise. Le voisinage du néant les a déjà éloignés du monde socialisé : pour preuve, dans le film, aucun artefact technologique ne vient polluer la douce communication qui s’installe entre Enoch et Annabel, aucun téléphone ni ordinateur ne trouble leur tranquille cheminement vers l’effacement. Reste que « Restless » n’est pas, loin s’en faut, un film triste. Enthousiasme et exaltation s’en dégagent par tous les pores.

L’Amérique de Van Sant, incarnée dans la ville de Portland, est belle, automnale, rassurante malgré la morbidité ambiante. Elle est mise en valeur par les couleurs et la lumière ouatée du chef opérateur Harris Savides, qui transforment les rigueurs du climat en un environnement protecteur. Cette Amérique, surtout, est athée. Enoch n’a pas pour la mort ce respect hypocrite propre aux béni oui-oui. Quant à Annabel, une tumeur maligne au cerveau grignote doucement ses jours, lui offrant seulement des perspectives d’agonie. Dans les États-Unis d’aujourd’hui, dominés par les évangélistes de tous poils et les gratteurs d’obligeances, on pourrait penser qu’Annabel trouverait sa consolation auprès des habituels messies médiatiques. Au contraire, elle est fille d’une Amérique antireligieuse (une Amérique qui, certes, n’est pas majoritairement représentée). Les enterrements sont ses messes ; Charles Darwin est son dieu ; les oiseaux sont ses anges. Quand on croit en l’évolution, on ne croit ni en Adam ni en Eve, ni en la vie après la mort. Tant mieux : ainsi, on profite plus des jours qui restent.

Spirituellement plus ambigu, parce que son nom renvoie à la fois à la Bible (Enoch est fils de Mathusalem dans la Genèse) et au développement de l’astronomie (le danois Tycho Brahe avait pour assistant Kepler et mit au point un modèle hybride de système solaire), le jeune homme, lui, n’est pas agonisant, mais il se nourrit des enterrements des autres. C’est lors d’une de ces occasions qu’il est repéré par Annabel, c’est à partir de la mort que se construit leur romance. En cherchant à exorciser la disparition tragique de ses parents, il s’attache à cette jeune femme qu’il ne pourra pas sauver, seulement accompagner sur le sentier de l’ultime voyage. Toute la force de « Restless » réside dans l’intensité toute adolescente de leur relation, ainsi que dans leur rapport distancié, presque ironique, avec la mort. Van Sant joue avec la Faucheuse comme on s’amuse d’un concept philosophique, faisant tournoyer rhétorique et dialectique à la façon d’un Rubik’s Cube. Il faut souligner qu’il s’appuie pour cela sur deux comédiens exceptionnels, Mia Wasikowska d’un côté (l’Alice de Tim Burton), Henry Hopper de l’autre, qui ressemble à feu son père Dennis aussi bien qu’une goutte d’eau s’apparente à une autre.

Malgré son ton mélodramatique, aucune naïveté dans « Restless » : sur le sujet de sa mort prochaine, Annabel est la plus lucide parmi les lucides. Sa force d’âme pousse son entourage à mieux accepter son sort. Sa résignation, toute en joie et en bonne humeur, fait écho aux lignes qui ouvrent le bel essai de Richard Dawkins, Le Mystère de l’arc-en-ciel : « Nous mourrons un jour, et c’est là notre chance. La plupart des gens ne mourront jamais dans la mesure où ils ne naîtront jamais. » La chance de vivre, c’est d’abord la chance d’avoir existé, même pour un temps très court. Un concept tout simple qui rend le film si cher, et qui nous apprend que la mort n’est rien, que la vie est tout.

Eric NuevoEnvoyer un message au rédacteur