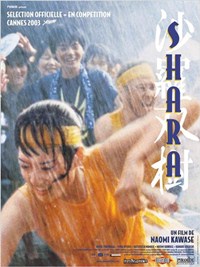

SHARA

Le cycle de la vie

Naomi Kawase, une cinéaste « réactionnaire » ? C’est en tout cas la rumeur qui semblait déjà planer en 1997, à l’époque où la réalisatrice nippone remportait une Caméra d’Or pour le très beau "Suzaku". Pour faire court, il lui était reproché un attachement trop prononcé aux valeurs familiales et traditionnelles du pays du Soleil Levant (un thème qu’elle développera encore dans ses fictions ultérieures). Injustice terrible, car même si Kawase oriente en effet ses fictions au travers des rites de son pays, elle ne creuse jamais une forme de passéisme nostalgique et un tantinet rance, comme peuvent parfois le faire Jean Becker (en France) ou Nikita Mikhalkov (en Russie). Tout son style se détache de cette analyse faussée par une propension à faire preuve de modernité dans l’exploration de ses thèmes, en général reliés à sa propre histoire : en effet, Kawase fut elle-même une petite fille abandonnée, ayant grandi auprès de ses parents adoptifs. Deuxième film de la réalisatrice, "Shara" enfonce le clou en explorant une cellule familiale confrontée à un terrible drame (la perte d’un proche) et le destin d’une jeune fille qui découvre la vérité concernant sa naissance.

La scène d’ouverture est sidérante. Un plan-séquence fait serpenter la caméra à travers différentes pièces d’une maison, puis dans une suite de ruelles désertées, pour finalement s’approcher d’une petite cour où s’attardent deux enfants jumeaux. Le mouvement est étrangement flou et ralenti, comme s’il s’agissait du subjectif d’une entité spectrale. Et voilà que le rythme devient plus rapide : une fois que les deux enfants se poursuivent dans ce vaste dédale de ruelles, la caméra les suit avec une énergie folle. Jusqu’à ce que l’un d’eux disparaisse au détour d’une ruelle, sans aucune explication. Tout ce prologue offre déjà une lecture en creux du dispositif scénique de Kawase : une caméra flottante et parfois aérienne qui relie la longueur harmonieuse du plan à la douceur d’un pinceau en plein exercice de calligraphie (la famille des deux jumeaux travaille à la fabrication de l’encre de Chine). En outre, si le fond est grave et douloureux, c’est cette forme à la fois douce et puissante qui suffit à emporter la narration, laquelle tente moins de raconter une histoire que d’esquisser des caractères fuyants.

Kawase installe ici un rapport méditatif au quotidien, proche d’un certain cinéma japonais qui, de Mizoguchi à Ozu, rejette l’hymne réac à la solidité du clan familial au profit d’un vrai désir d’universalité. Scène après scène, la réalisatrice explore avec une infinie douceur les zones d’ombres de la famille en même temps que ses mutations, en s’attachant aussi à installer les situations dans un contexte topographique. Par exemple, c’est toujours dans un espace resserré (une ruelle ou une pièce) qu’un événement-phare se produit, qu’il s’agisse de la disparition du frère jumeau ou de la confession d’une mère à sa fille adoptive. Et au vu d’un montage précis qui joue souvent la carte de l’ellipse, c’est au spectateur de se frayer un chemin dans ce dédale de destins, de faire le lien entre des scènes qui englobent les phases du cycle de l’existence (naissance, vie, mort). Certes, Kawase manque parfois de tact et de maîtrise (le film est parfois trop long), mais elle emporte tout à travers la double délivrance finale : l’accouchement de la mère (jouée par Kawase elle-même !) succède alors à une hallucinante danse urbaine lors de la fête de Basara, où la jeune fille timide se déchaîne et libère sa rage de vivre, même lorsqu’une pluie torrentielle s’abat sur le cortège. Était-ce un signe des dieux ?

Guillaume GasEnvoyer un message au rédacteur