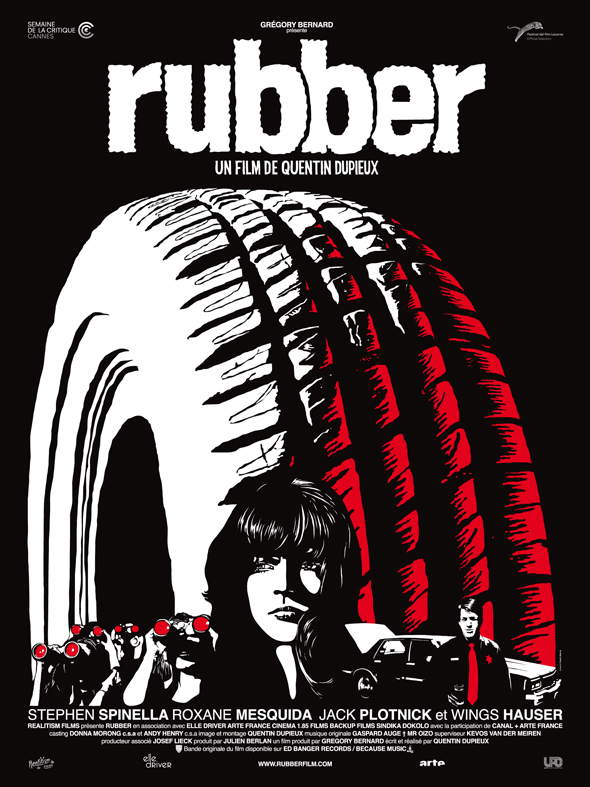

RUBBER

Un pneu qui laisse des traces

Un pneu se lève de la poussière et découvre qu’il peut faire éclater la tête des animaux en se concentrant. Des spectateurs incrédules assistent à ce drôle de spectacle. Bientôt le pneu tueur et télépathe se pique d’une fille qui passe au milieu du désert en voiture, et se lance à sa poursuite…

Dans « Rubber », il y a un pneu psychopathe qui explose consciencieusement la tête des gens croisés sur son chemin, après avoir longuement testé ses capacités primaires – avancer, tourner, écraser une bouteille, et donc, faire exploser les êtres vivants comme des ballons de baudruche –, une sorte de « Hollandais roulant » sans pilote mais doté d’une étrange conscience. Il y a aussi une bande de spectateurs avides de sensations fortes, plantés au milieu du désert avec des jumelles, assistant avec un mélange de surprise et de perversité aux déambulations du caoutchouc personnifié. Il y a encore des personnages absurdes – le comptable à lunettes cultivant sa ressemblance avec un Norman Bates new age, incarné par Jack Plotnick ; et un lieutenant délicieux, pétri d’ironie, sous les traits duquel se dissimule Stephen Spinella – qui jouent les intermédiaires entre les spectateurs (au sens propre : ceux qui squattent dans le désert ; et au sens figuré : ceux de la salle de cinéma) et l’invraisemblable fiction qui se déroule implacablement devant nos yeux.

On se croirait un instant dans une pièce d’Ibsen arrosée de Kafka, et intégrée à coups de marteau à la mythologie américaine, notamment la mythologie cinématographique, avec convocation de références hollywoodiennes diverses et variées : désert américain, jeune femme qui fuit, motel perdu, meurtres sanglants. Rien de très nouveau, sauf qu’ici un pneu tient le premier rôle. Un avertissement aux acteurs capricieux : vous êtes bien « pneu » de choses et l’on pourrait vous reléguer à la place de la roue de secours, comme ce lieutenant qui arrive sur les lieux de l’action enfermé dans le coffre d’une voiture.

Après « Steak », Quentin Dupieux réalise un nouveau long-métrage inclassable dont le titre, cette fois, a réellement quelque chose à voir avec le contenu : « rubber » signifie, en français, « caoutchouc », mais aussi « gomme » (celle de notre enfance, pas celle des pneus) et parfois « préservatif ». Ça tombe bien : le film traite un peu de chacune de ces significations, le caoutchouc étant la matière du pneu, la gomme le symbole de la volonté de Dupieux de biffer les conventions et de faire exploser consciencieusement les règles narratives – aussi radicalement que son « héros » animé fait éclater les têtes – et la capote renvoie au brusque désir érotique qui s’éveille chez cet être improbable lorsqu’il croise Sheila – Roxane Mesquida. Leur amour, bien entendu, est impossible. On a déjà vu, dans la mythologie grecque, des reines copuler avec des taureaux, mais jamais des pneus avec des êtres humains. Peut-être faut-il y voir, à travers une perspective psychanalytique, un reflet d’une frustration propre au cinéaste lui-même. Peut-être Dupieux pourrait-il crier, façon Flaubert, lors d’un imaginaire procès : « Robert, le pneu, c’est moi ! ». Tout cela est délirant, bien sûr, mais pas aussi absurde que ne l’est le film lui-même.

Absurde, d’accord, mais « Rubber » ne se contente pas d’être l’enchaînement de clichés (à prendre dans les deux sens du terme) qu’aurait pu promettre un pareil pitch-concept, en outre filmé entièrement à l’aide d’un appareil photo numérique HD qui fabrique une image d’une grande perfection. Le film raconte aussi deux histoires. Celle du pneu, d’abord : morceau de caoutchouc qui se découvre des aptitudes ordinaires et extraordinaires, une capacité au désir, une volonté suicidaire (il se jette dans la piscine du motel) et même, lors d’une séquence merveilleuse d’invention, sa propre image dans un miroir, point de départ d’une résurgence des souvenirs. Celle du principe fondateur du cinéma, ensuite : dans une introduction brillante, le lieutenant, face caméra, débite un speech sur le non-sens, qui irrigue dans la plupart des grands chefs-d’œuvre du 7e Art, avec de nombreux exemples à l’appui – « E.T. », « Love Story », « Massacre à la tronçonneuse », etc. – conclus chaque fois par l’affirmation que certains choix de mise en scène, de narration ou de caractères sont simplement dénués de raison.

« Rubber » est donc une ode à la déraison et à l’absurde, que Dupieux appelle à réactualiser dans le travail narratif, mais également une épigramme sarcastique à destination du public de ces films, victime de ses propres obsessions, dont le réalisateur se moque avec lucidité. Ses spectateurs sont obscènes et stupides. Affamés (mais pourquoi diable ne bougent-ils pas de leur poste d’observation durant toute la nuit ?), ils se jettent au matin sur une dinde crue déposée à leur intention pour la dévorer goulûment, avant de tomber gravement malades. Dupieux dirait peut-être que ces spectateurs sont les projections du public moderne, trop avide d’images pour être capable de prendre une nécessaire distance critique, trop dévoreur d’icônes pour réfléchir à leur légitimité. Et il aurait raison.

Eric NuevoEnvoyer un message au rédacteur