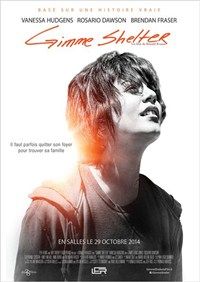

GIMME SHELTER

Misérabilisme luxueux

Tout d’abord, répondons à la question qui vous brûle les lèvres à la simple lecture du titre : non, les Rolling Stones ne jouent pas dans ce film, et leur fabuleuse chanson, surtout célèbre pour avoir été entendue dans à peu près tous les films de Martin Scorsese, est ici aux abonnés absents. Ensuite, précisons que le seul intérêt de la chose réside dans le fait de voir Vanessa Hudgens en pleine désintégration de son ancienne image d’égérie des studios Disney. Rien de neuf, me direz-vous : Harmony Korine s’en était déjà chargé avec l’uppercut "Spring Breakers". Ce qui est nouveau, par contre, c’est d’avoir fait de ce contre-emploi un argument de vente de premier choix pour conférer un peu de relief (surtout commercial) à une énième quête de rédemption misérabiliste comme il en pullule treize à la douzaine chaque année au cinéma. À une époque où la trashitude est en passe de devenir la norme chez de jeunes artistes ultra-médiatisés (il suffit de voir le cas de Miley Cyrus…), cette stratégie commerciale en deviendrait presque vulgaire. Le film, lui, en convoque les pires symptômes.

Langage châtié, look destroy, coiffure à la garçonne, violence dans les bras, bébé dans la poitrine, tatouages par-ci, vomi par-là, de la larme par hectolitres : c’est certain, Vanessa donne de sa personne pour se rendre crédible dans la peau d’une adolescente borderline. "Gimme Shelter" n’est donc axé que sur elle, convoquant à côté tout ce que le cinéma indépendant américain peut produire de pire sur l’exploitation d’un sujet sociétal : le fait divers comme inspiration première, le tournage caméra à l’épaule, l’image granuleuse, les contrastes délavés, les décors sordides, les plans un peu dégueus, les seconds rôles à la ramasse (Rosario Dawson, pas crédible une seule seconde en mère toxico), les murs que se prend l’héroïne, les leçons de morale qu’elle récolte à chaque fois, le prêtre qui ramène la brebis égarée dans le droit chemin, le final consensuel à pleurer, etc… Rien ne manque à l’appel dans cette compilation de poncifs.

Toutefois, rien ne sera plus exaspérant que de subir l’énième couplet sur la lecture des versets bibliques comme seule porte de sortie à la délinquance, ou encore celui sur la maternité comme outil de rédemption pour jeunes filles en voie de perdition (parce qu’avorter, c’est moche). Ce genre de prêchi-prêcha pro-life, asséné avec un sérieux pontifiant, se suffirait déjà à lui-même en matière de repoussoir s’il ne s’accompagnait pas d’effets de style monstrueusement hypocrites, censés surligner la présence de la beauté dans la laideur par le biais du marketing le plus opportuniste. N’hésitons donc pas à griller l’exemple le plus édifiant : au beau milieu d’une bande-son déjà riche en enjoliveurs musicaux, le superbe Born to die de Lana Del Rey sert ici à accompagner l’errance de l’héroïne au beau milieu d’un quartier pourri, à un moment donné où celle-ci semble au fond du trou. Hélas, ici, cette chanson est comme un pansement que l’on ne peut s’empêcher de gratter : si on l’enlève, il ne reste rien d’autre qu’une croûte, pour le coup très vilaine à regarder.

Guillaume GasEnvoyer un message au rédacteur