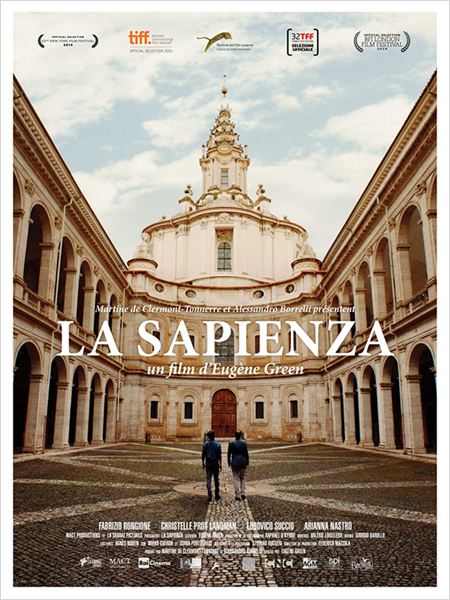

LA SAPIENZA

Architecture (trop) solennelle

Artiste aussi rare que multitâches (écrivain, dramaturge, cinéaste), Eugène Green est un réalisateur qui prend son temps entre chaque film. On était ainsi sans nouvelles de lui depuis "La religieuse portugaise" en 2009. Un cinéaste qui, mauvaise nouvelle, a parfois tendance à ne pas exploiter correctement les conventions de l’art qu’il choisit de pratiquer, à l’inverse d’un Peter Greenaway clairement à l’aise dans tous les registres. "La Sapienza" en donne hélas une démonstration appliquée en seulement un quart d’heure de métrage, déroulant alors ce qui va constituer l’intégralité de son protocole scénique : des acteurs polyglottes, immobiles et cadrés face caméra, qui débitent un dialogue ampoulé et trop littéraire avec une élocution si lente qu’elle en devient exaspérante, nous donnant parfois l’impression de les croire plus adaptés à lire un prompteur qu’à incarner un rôle. Ces acteurs robotisés, à peu près aussi vivants et expressifs que les statues des vestiges dans lesquels ils se baladent, définissent à eux seuls le sort final du film, dès lors réduit à une longue théorisation filmée autour de l’architecture italienne du XVIIème siècle – laquelle fera évidemment l’objet d’une discrète mise en parallèle avec l’existence et le destin des personnages.

En définitive, il y a deux façons bien distinctes d’aborder le nouveau film d’Eugène Green : soit on tente de l’apprécier pour ce qu’il propose en termes d’immersion et d’appropriation sensorielle de son sujet (auquel cas le film est totalement statique, donc raté), soit on se laisse exclusivement porter par le contenu théorique du récit (auquel cas il en devient carrément masturbatoire). On a beau trouver le voyage relativement agréable en raison des jolis décors visités (c’est quand même super beau, l’Italie) ou s’amuser de quelques zestes d’humour inattendus (dont une scène de confrontation avec un touriste australien plutôt insistant), la mise en scène trop solennelle de Green ne fait que bloquer toute possibilité d’entrer dans un tel processus. Et c’est finalement la beauté irréelle et ensorcelante de Christelle Prot-Landman qui arrive à maintenir un minimum de trouble sensuel jusqu’au générique de fin. C’est très peu, mais c’est toujours ça de gagné.

Guillaume GasEnvoyer un message au rédacteur