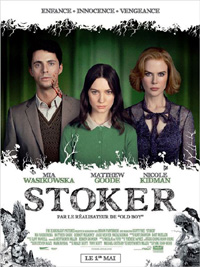

STOKER

Un film plein de Dextérité

Il suffit d’une image – une gerbe de sang projetée sur un champ de fleurs printanières – pour être plongé séance tenante dans l’ambiance très particulière de "Stoker". Cette poésie de la cruauté est un marqueur du cinéma sud-coréen que l’on ressent dans chaque plan, ou presque, de ce premier long-métrage américain du réalisateur Park Chan-wook ("Old Boy", Grand Prix au festival de Cannes 2004, "Sympathy For Mr. Vengeance", etc.), appelé à la rescousse par des producteurs américains pour mettre en scène ce brillant script signé Wentworth Miller, le héros de la série "Prison Break". Autant son compatriote Kim Jee-woon avait échoué à personnaliser sa mise en scène du par ailleurs très sympathique "Dernier rempart" avec Schwarzie, autant Park parvient à s’approprier totalement un scénario écrit par autrui pour y imprimer son style, entre poésie esthétique et recherche de la démarcation entre le Bien et le Mal. Il s’est entouré, pour cela, de ce qui se fait quasiment de mieux dans le genre : son comparse directeur de la photographie, Chung-hoon Chung, et le compositeur américain Clint Mansell (collaborateur de Darren Aronofsky).

Plus qu’un très bon film, "Stoker" est un poème visuel qui tient de l’œuvre picturale. Rien d’étonnant à ce que la forme prenne une telle importance au cœur d’une production qui a vu se mélanger des comédiens et techniciens anglo-saxons avec un réalisateur qui ne parlait pas leur langue et devait, pour donner ses directives, passer par le truchement d’un traducteur. En conséquence, la chef décoratrice Thérèse DePrez a élaboré un cahier de références visuelles afin de mieux visualiser les idées de chacun, en mettant l’accent sur l’esthétique du conte de fées. On retrouve ainsi des inspirations hitchcockiennes ("Sueurs froides" étant cité par Park comme le film qui lui a donné envie de faire du cinéma) autant que des références aux univers de David Cronenberg ou de Tim Burton – et pas seulement parce que "Stoker" a pour héroïne la remarquable Mia Wasikowska, qui fut l’Alice de Burton. Cerise sur le gâteau, l’atmosphère lorgne du côté du roman gothique britannique et ce n’est pas un hasard si le nom de Stoker est une référence directe à l’auteur irlandais de Dracula, cette autre grande figure du Mal.

La poésie cruelle du réalisateur sud-coréen s’exprime moins par les dialogues que dans les métaphores visuelles. Une caméra immatérielle traduit par ses mouvements les changements d’atmosphère qui successivement nous font passer du drame au thriller et du lyrisme à l’horreur, tout en mettant l’accent sur la psychologie des personnages. Ce sont, en effet, les rapports entre les protagonistes d’une même famille qui motivent la mise en scène et la constitution graphique des plans : par exemple dans cette séquence où la caméra épouse le jeu du chat et de la souris qui éloigne puis rapproche India et son oncle Charlie, jusqu’à son terme où la jeune fille se retrouve en situation d’être dominée physiquement par l’adulte, comme la proie qu’elle est brutalement devenue. Sa supériorité sur elle se manifeste géométriquement par la différence de positionnement sur les marches de l’escalier, différence qu’India transgresse en se plaçant plus haut que lui. Dès lors, tout le travail de découpage va se vouer à pousser India vers le haut, littéralement jusqu’à la chambre haut perchée où Charlie conserve ses secrets.

Le symbolisme de la chasse prend toute sa mesure avec les flashbacks insistant sur la proximité émotionnelle qui lie India à son père, surtout lors de leurs parties de chasse au cœur d’une nature qu’elle prend le temps d’écouter et d’éprouver. Sans aller jusqu’à révéler les raisons de ce loisir insolite (qui renvoient, en guise d’indice, au titre de cet article), soulignons simplement que la chasse devient la métaphore tournoyante de tout le scénario, autour d’un personnage cruel – Charlie – qui fonctionne comme le vampire de Bram Stoker : en suçant la vie autour de lui et en se nourrissant de l’empathie singulière d’India qu’il idéalise en tant que femme. Ce qui fait de ce protagoniste central, féminin, la pierre angulaire du script, le lien entre l’enfant qu’elle n’est déjà plus et la femme qu’elle n’est pas encore, l’objet d’intérêt quasi-unique de la caméra et des regards. "Stoker", c’est elle avant tout. Ou comment une jeune fille – c’est le premier et le dernier plan du film – se transforme douloureusement en adulte à travers la métaphore de cette gerbe de sang qui éclabousse des fleurs tout juste écloses.

Eric NuevoEnvoyer un message au rédacteur