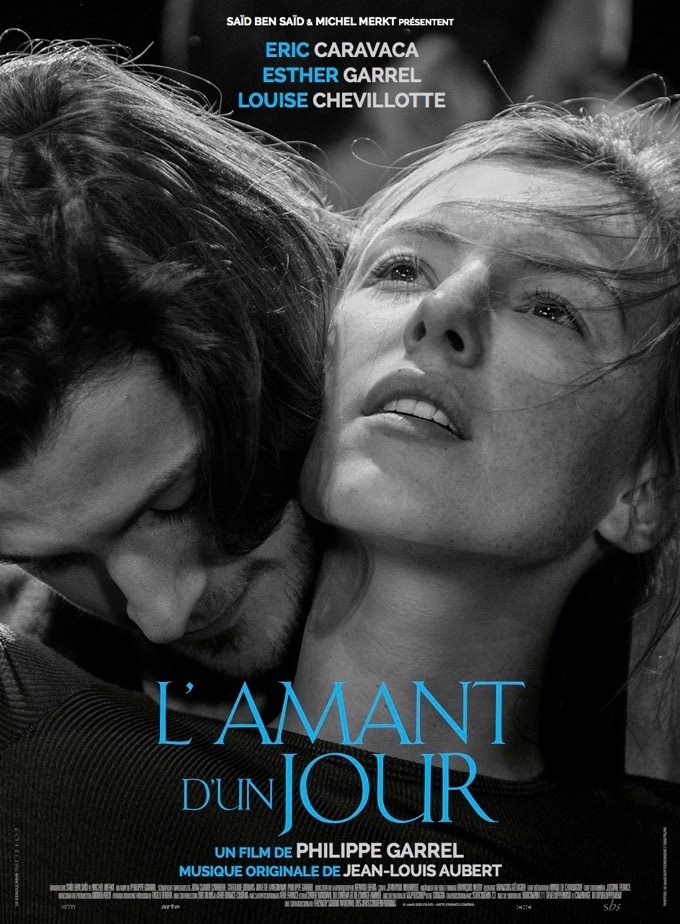

L'AMANT D'UN JOUR

L’amant, toujours…

Gilles, professeur de philosophie, entretient une liaison amoureuse avec l’une de ses élèves, Ariane, qui habite avec lui. Un jour, il voit débarquer chez lui sa fille, Jeanne, qui a le même âge qu’Ariane. Celle-ci décide de revenir vivre chez son père après une difficile rupture amoureuse. Très vite, les deux femmes font connaissance et finissent par se comprendre…

Le cinéma de Philippe Garrel est de plus en plus problématique, surtout si l’on s’en tient à la régularité de son style et au point de vue misanthrope que l’on évoquait déjà avec "L’ombre des femmes". Sauf que voilà, surprise, son nouveau film permet aussi bien de nous donner raison que de nous inciter à relativiser, histoire de faire enfin la part des choses. Film le plus accessible de Garrel (et de loin), "L’amant d’un jour" a tout du Garrel 100% pur jus : toujours ce cinéma dépouillé et taciturne à la recherche de la poésie des êtres et des sentiments, toujours ce superbe Scope noir et blanc à la Raoul Coutard, toujours cette magnificence des visages et des jeux de lumière, toujours ces scénarios proto-autobiographiques à base de ménages à trois (un homme face à deux femmes : sa compagne et sa fille, qui ont toutes les deux le même âge !), toujours ces situations banales transformées en décharges poétiques, toujours ces dialogues groupés ressemblant plus à une réunion clandestine entre soixante-huitards qu’autre chose, et hélas, toujours cet art de la lapalissade existentielle pompeuse (« La philosophie n’est pas un divorce avec la vie »), pour le coup indigne d’un cinéaste de 70 ans qui aurait soi-disant tout compris des sentiments et des cicatrices intérieures.

Rien n’a changé, donc ? Pas si sûr… La nouveauté, c’est que Garrel crée ici une rupture douce avec la misanthropie dont il faisait preuve auparavant, n’hésitant pas à privilégier le regard des femmes (magnifique Louise Chevillotte, ici la révélation frémissante du film) ou à aborder frontalement l’amour physique par de très délicates scènes de nudité. Mieux encore, il laisse la musique guider son montage, ici au gré d’un doux piano que l’on croirait sorti d’un film de Hong Sang-soo ou d’une danse nocturne sur fond de Jean-Louis Aubert (meilleure scène du film). La poésie intemporelle qui en découle s’avère d’autant plus forte et proche qu’elle incite à l’empathie et non au jugement moral sur cette histoire d’adultère mine de rien franchement tordue. Preuve de cela, le jeu de miroirs redouble d’efficacité au vu de la simple présence d’Esther Garrel, prenant la relève du grand-père (Maurice) et du fils (Louis) pour que la fiction lâche de troublants échos avec le parcours du père (Philippe). Mais on sent surtout que le cinéaste se fait plus doux et plus léger qu’il ne l’avait jamais été, laissant enfin derrière lui la patte neurasthénique qui faisait trop souvent sa faiblesse ou le style underground qui s’avère désormais plus dépassé qu’autre chose. Cette beauté n’a rien d’autiste, finalement. Elle est tout ce qu’il y a de plus simple, pour ne pas dire de plus pur.

Guillaume GasEnvoyer un message au rédacteur