FRANKENWEENIE

Le petit gothique des horreurs

À New Holland, petit village paisible des États-Unis, le jeune Victor est un garçon plein d’imagination, à la fois réalisateur de courts-métrages avec son chien adoré, Sparky, et inventeur à ses heures, motivé par le nouveau professeur de sciences qui s’est installé à l’école. Lorsque son chien meurt, victime d’un accident, Victor est prêt à tout pour déjouer les plans du destin, y compris braver la mort pour le ramener à l’existence…

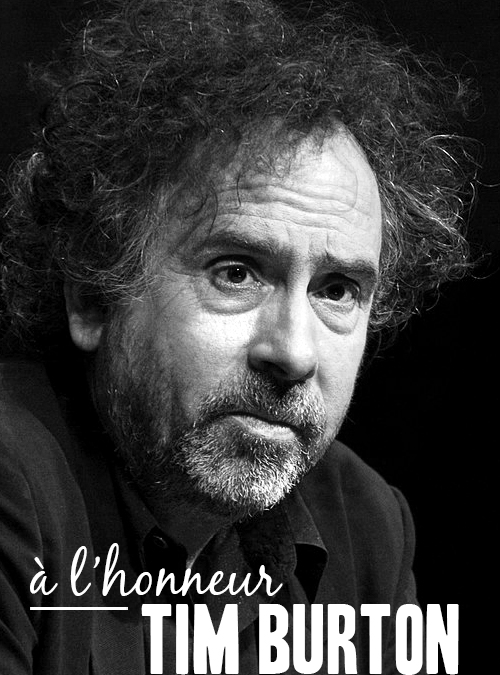

« Frankenweenie » raconte les parcours d’un cinéaste, d’une carrière et d’une vie. Celui de Tim Burton qui adapte ici, dans une version longue, un court-métrage réalisé en 1984 en prises de vues réelles, choisissant d’adopter la même technique d’animation image par image que pour « L’Étrange Noël de monsieur Jack » et « Les Noces funèbres ». Celui d’une carrière commencée au sein des studios Disney, desquels Burton fut rapidement remercié eu égard à sa vision trop ténébreuse du monde, avant de revenir dans le giron de la firme aux grandes oreilles (pour la seconde fois après « Alice au pays des merveilles »). Enfin, celui d’une vie, qui a mené Burton à passer du garçon un peu bizarre et solitaire, génie précoce du dessin et de la poésie comme l’a si bien prouvé l’exposition qui lui fut consacrée cet été à la Cinémathèque française, à l’état de génie adulé par un public cosmopolite et de tous âges. C’est d’ailleurs la même trajectoire qui rythme le passage du court au long-métrage : dans le « Frankenweenie » de 1984, le jeune Victor Frankenstein opérait seul dans son coin, ressuscitant son chien à l’insu de tous ; mais dans le « Frankenweenie » de 2012, le délire individuel devient délire collectif, et d’autres garçons, camarades de classe de Victor, viennent titiller avec lui les sombres frontières de la vie et de la mort, pour le meilleur et pour l’hubris.

Dès les premiers instants de ce « Frankenweenie » moderne, c’est la beauté de l’esthétique qui saute aux yeux. 3D ou pas, l’image est sublime, la mise en scène pointue et la technique du stop-motion particulièrement bien adaptée au sujet. Car ce principe d’animation, désiré par Burton dès la première version de son film mais abandonnée à l’époque, renvoie symboliquement à l’idée de création, au fait de donner la vie à une marionnette inanimée. En outre, le traitement image par image a cet aspect bricolé qui fait écho au rafistolage de la créature par le créateur : comme le docteur Frankenstein dans le récit de Mary Shelley, inspiration première de Burton, le petit Victor rabiboche son chien à la façon d’une poupée de chiffon, avant de le faire passer de trépas à existence. Le personnage de Victor se confond par ailleurs avec le Burton cinéaste, puisque le garçon est aussi réalisateur de courts-métrages bricolés, constitués de bric et de broc avec le drap de la grand-mère et une chauve-souris en plastique, hommage déguisé aux premières créations du jeune Tim. Le film s’ouvre d’ailleurs sur sa dernière création, ersatz de Godzilla, sublimée par un Sparky parfaitement à son aise, qui préfigure déjà la fin du long-métrage ; une sorte de mise en abyme de ce qu’est la technique cinématographique choisie par Burton, avec une référence ouverte aux lunettes 3D qu’il faut chausser pour profiter de l’œuvre de Victor !

On l’aura compris avant même avoir évoqué le reste du film : « Frankenweenie » est un petit chef-d’œuvre composé d’inventivité, de nostalgie et d’hommage au cinéma. Décrié par une partie de ses anciens fans, adulé par le jeune public d’aujourd’hui qui s’est déplacé en masse à la Cinémathèque, Tim Burton répond avec humour aux premiers et s’incline tout bas devant les seconds, avec un film qui est en même temps un prolongement de son travail récent, « Les Noces funèbres » et « Dark Shadows » en tête, et une relecture de ses premières œuvres emblématiques. Car outre « Frankenweenie » premier du nom, on retrouve beaucoup du jeune Burton : un peu de « Vincent » (1982), ce court-métrage poétique en noir et blanc, animé image par image, qui voyait un jeune garçon s’imaginer dans la peau d’un scientifique cruel pour échapper à une vie par trop ennuyeuse, inspiré d’un poème d’Edgar Allan Poe et lu par Vincent Price. Un peu aussi de ses dessins de jeunesse, dont tous les personnages animés ici – la petite fille au chat, le bossu Edgar « E » Gore, le garçon grassouillet – sont inspirés de près ou de loin. Et beaucoup du cinéma d’horreur et de la littérature fantastique qui ont été les compagnons du cinéaste, à travers une quantité de références plus ou moins visibles allant des noms des protagonistes – une fille appelée Van Helsing en hommage au Dracula de Stocker, la tortue ressuscitée appelée Shelley du nom de l’auteure de Frankenstein, le héros portant justement le nom du scientifique dudit roman – à l’aspect visuel de certains d’entre eux, comme le professeur de sciences se trimballant un visage à la Vincent Price ou la tortue du garçon japonais qui détruit tout à la manière de Godzilla.

Il faut ajouter à tous ces signaux un retour singulier sur l’œuvre de Burton cinéaste, « Frankenweenie » se lisant comme la somme de sa carrière, une marche menant à autre chose après une boucle bouclée par l’apposition du nom des studios Disney à la distribution des deux films, le court et le long. Style des personnages rappelant « Les Noces funèbres », petite ville de banlieue évoquant le Burbank du jeune Burton ou les lotissements aseptisés de « Edward aux mains d’argent », choix du noir et blanc nostalgique à la « Ed Wood », final dans un moulin comme dans « Sleepy Hollow » : Burton renoue avec ses figures de prédilection, traçant pour le spectateur / Petit Poucet un chemin balisé fait de petits bonbons. On notera encore que le réalisateur a confié à plusieurs de ses acteurs les plus représentatifs certaines des voix de ses protagonistes, de Martin Landau, ou Winona Ryder à Martin Short.

Tant de travail dans la mise en scène, tant de précisions dans l’hommage forcent l’admiration. Et pourtant, « Frankenweenie » est une merveille encore au-delà de ces qualités, parce qu’il est de ces films qui s’avèrent capables de réunir aussi bien ceux qui ignorent totalement l’œuvre de Burton que ceux qui la maîtrisent sur le bout des doigts. Il faut bien la jeunesse naïve de Victor, en même temps que sa volonté de fer et sa maturité scientifique, pour traduire toutes les obsessions du réalisateur. Aux thèmes traditionnels burtoniens – l’acceptation de la différence chez autrui, l’obscurantisme de l’assommante banlieue et de ses stupides habitants, la crainte du scientisme, la présence du fantastique au creux du quotidien – s’ajoutent des considérations plus récentes, notamment le besoin de (re)souder le lien familial au-delà de la mort, sujet premier, déjà, de « Dark Shadows », ou encore la volonté d’en revenir aux sources de la créativité, à l’instar d’un Victor copié par ses camarades de classe quand seul l’original montre le génie nécessaire à la réussite de son expérience. C’est aussi là le message essentiel de ce film : Burton restera Burton, quand bien même il serait adulé, décrié ou copié à l’infini par de mauvais imitateurs.

Eric NuevoEnvoyer un message au rédacteurBANDE ANNONCE